「コク」とは何か。美味しさとコクの関係

コクは味だけではない。間違いだらけの美味しさの表現

最近は「コク」とカタカナで書くことが多いが、元は中国語の「酷(こく)」に由来するという。広辞苑(第7版)によると、「穀物の熟したことを表したところから酒などの深みのある濃い味わい」と載っている。しかし最新の研究ではすでに広辞苑の表記とは違う定義が提唱されていると、西村先生は指摘する。

「テレビのグルメ番組などでコメンテーターが発する、味を表す言葉は、実は間違えた表現が多いんです。コクがある、イコール美味しいではありませんし、コクがある、とうま味が強い、もイコールではありません。また、コクは味が濃いということとも違います」。

美味しさは人によって異なる主観的な評価だが、うま味とコクは客観的な評価だという。それでは、うま味とコクはどう違うのだろうか。近年、UMAMIと表記して国際語にもなっている「うま味」。日本人科学者によって発見された第5の味で、グルタミン酸、イノシン酸、グアニル酸の3つの代表的なうま味物質があることが解明されている。一方、「コク」とは、1つの特定の物質によって決まるものではない。西村先生は10年前から「コク」の研究に取り組んできた結果、次のように定義している。

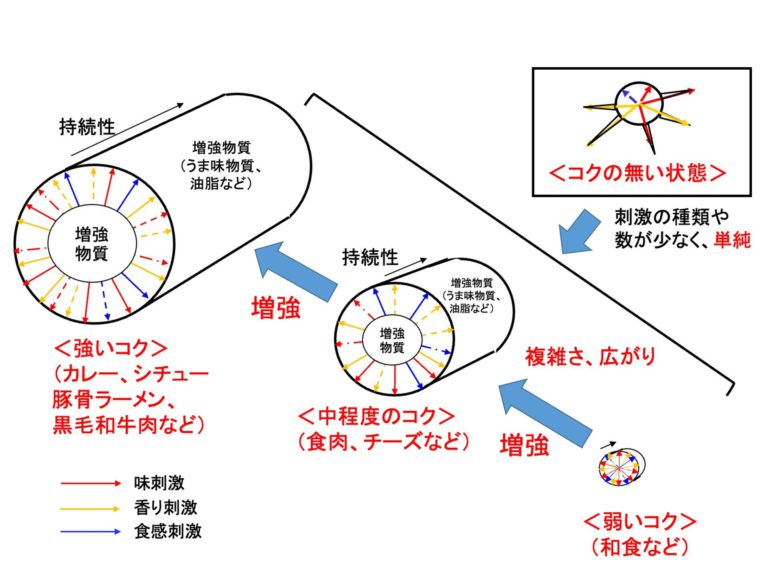

「コクとは、食べ物の味、香り、食感のすべての刺激によって感じとる総合感覚です。コクがあるとは、刺激の複雑さで形成され、さらにその刺激に空間的な広がりと、持続性が感じられる現象です」。

つまり、味覚が「甘味」「塩味」「苦味」「酸味」「うま味」の5つの基本味として定義されたように、コクも3つの基本要素で表すことができるものだという。すなわち「複雑さ」「広がり」「持続性」の3つの要素で表されるものがコクである。

味わい深いコクを生み出す3要素とは

味わいの「複雑さ(complexity)」「広がり(mouthfulness)」「持続性(lingeringness)」には、それぞれに対応する英語があり、海外でも理解されている。しかし、3つをまとめたときの日本語「コク」に相当する単語がないため、西村先生は「KOKU」として論文を発表した。

「ワイン界で使われている『ボディ』という言葉が、コクとかなり似ている概念だと言えます。たとえば豚骨ラーメンが好きな人は、醤油ラーメンを食べたらコクが足りない、あっさりしていると言うでしょう。しかし醤油にも豚骨ほどではないがコクは存在します。弱いコクと強いコクがあって、食べ物や料理ごとに、また一人ひとりの食習慣や好みによっても、最適値は変わるのです」。

コクを構成する1つめの要素である「複雑さ」。これは、含有物質の種類で客観的に評価することができる。たとえば醤油や味噌などの発酵食品は1年物より2年物などと、熟成期間が長いほど何百もの多様な成分が出てくる。

「一般的に調理時間が長いほど、多種多様な物質ができて食べたときの複雑さが増します。煮込み系の料理ほどコクが強いものが多いと感じるのはこのメカニズムです」。

2つめの「広がり」には、食べ物を飲み込むときに喉から鼻腔に広がる「口中香(retronasal aroma)」が関わっている。

「口中香は、食べ物の美味しさを決める上で大事な要素です。風邪を引いて鼻が詰まると何を食べているかわからなくなりますが、あれは嗅覚を使えていないから。実は嗅覚のほうが味覚より高次的な器官で、より複雑に違いを感じることができると考えられています」。

たとえばカレーを煮込むときにインスタントコーヒーを一振りするなど、一般的に料理の隠し味といわれるもの全体が、味わいの広がりを増強し、コクを深める役割を果たしているそうだ。

3つめは「持続性」。その強化に役立っているのが、脂だ。脂には香気成分が溶けやすく、舌や鼻の粘膜に長くとどまることで、余韻として感じられるようになる。

「よく『脂がのって美味しい』と言いますが、実は脂自体は無味無臭。調理によって脂にさまざまな物質が複雑に溶け込んでいるから、美味しいと感じるのです」。

これらのコクを生み出す3要素を理解したなら、たとえば減塩しても満足感のあるヘルシーな料理づくりに生かすことができるだろう。

和食の名店が追求する「コク」とは

ブイヨンを使った料理やシチューのような洋食メニューのコクに比べると、和食で表現されるコクは繊細なものだ。

日本料理一灯の店主であり、一般社団法人和食文化国民会議の理事も務める長田勇久さんは「和食においてのコクは、複合体です」と話す。

「和食は昆布とかつおぶしの出汁(グルタミン酸とイノシン酸の掛け合わせの相乗効果のうま味)を使って料理することが基本ですが、それで野菜などを煮ることで野菜からも出汁が出てより複合的なうま味とコクになります。また一度揚げた物を出汁と食材と合わせて煮ることで油というコクがプラスされます。肉や魚を使わない精進料理では昆布や椎茸や野菜など複合的な出汁を重ねることや、油を有効的に使うこと、そういった工夫でうま味とコクを増して満足度を向上させてきました」。

長田さんは八丁味噌や白醤油、三河みりん、粕酢(赤酢)など多様な調味料文化をもつ愛知県碧南市の出身で、調味料使いにも造詣が深い。伝統の発酵調味料には、昔から人々が料理にコクを加えるため生み出してきた知恵が詰まっているという。

「たとえば、味噌は『料理のさしすせそ』(砂糖・塩・酢・醤油・味噌)料理に使う順番の最後で、香りが飛ぶから煮立たせるものではないと通常はいわれますが、八丁味噌のような長期熟成した豆味噌はへこたれない、煮ることによってより風味が増すという特長があります。当地では味噌カツやもつ煮など、豆味噌を使うことでクセを抑えコクを増す料理が定着しています」。

今回は長田さんに、コクが決め手の家庭料理の代表として「関東風雑煮」と「さば味噌煮」のレシピを紹介してもらった。

そのほか、料理のコクを増すために長田さんが好んで使うのは、煎っていないごまから絞った「太白ごま油」や、昔ながらの方法で搾油された「菜種油」。後味がよい油脂分を、揚げ物だけでなく炊き込みご飯などにもさっと入れてコクを足すのだそう。

「魚の骨や鰻の頭などを焼いて、煮物を煮る時に一緒に入れてコクを出したりもします。それから海苔も便利。軽く炙って香りを出し、おにぎりや焼餅に巻いたり、お茶漬けに入れたり、味噌汁や吸い物に入れれば、手軽にコクがつきますよ」。

家庭でも一手間をかけながら、あらためて和食のコクを感じてみてはいかがだろう。