お雑煮に見る、地域の食材と歴史文化

まだ知らぬ「お雑煮」の魅力を求めて、株式会社お雑煮屋さん、代表の粕谷浩子さんにお話を伺った。

自分の足で集める、家庭に伝わる正月の味

粕谷さんはお雑煮の多様性に魅せられ、自らマーケットをつくり出そうと「お雑煮研究所」を立ち上げてしまったほどの根っからのお雑煮好きだ。お雑煮は、家庭料理がゆえに公式な文献などがあまり存在しないため、日本各地に足を運んではバス停や銭湯などで地元のお母さんたちに話しかけ、地道に情報収集をしてきたそうだ。

「笑顔で話しかけると皆さん家庭の味をよく教えてくれます。なかにはご馳走してくださる方もいるんですよ。地域によって調味料にも違いがあるので、やはりその土地で食べないと再現できない微妙な味の違いがあります。例えば、醤油ベースの味付けだったとしても、九州ではそもそも醤油は甘みがある。ただ単純にレシピを見ただけでは、その土地の味は分からないんです」と、粕谷さん。

餅は古くは祭事・仏事のお供え物であったが、江戸時代には一般庶民にも広まり、このころから正月にお雑煮を食べるようになったそうだ。汁に餅を入れるということ以外、特に決まりはない。地域によって出汁も具材も違えば、なかには甘い小豆汁のところもある。

お正月に家族だけで食べるという閉ざされた家庭料理だからこそ、各地で地域ごとの違いがしっかり残ってきたのではないかと粕谷さんは語る。

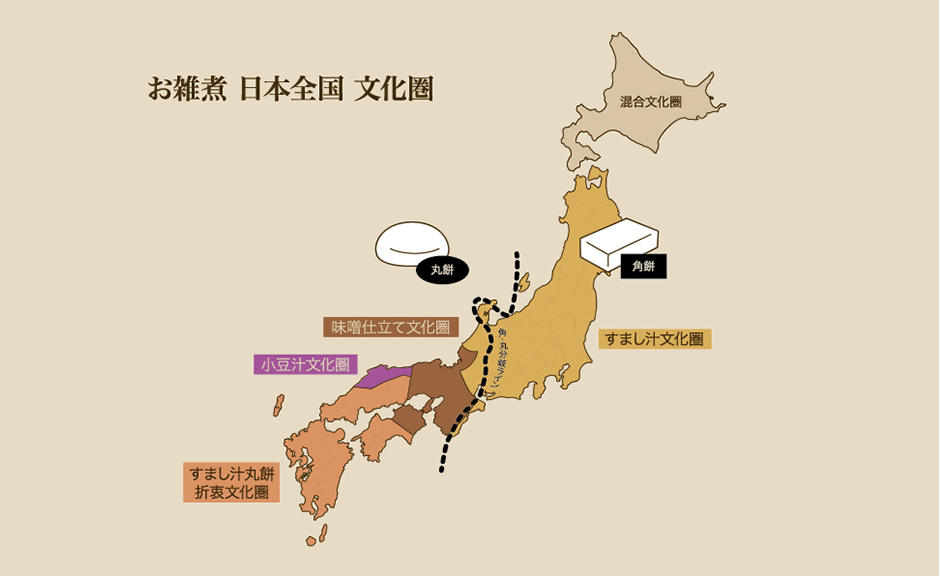

餅の分け目は関ケ原 日本全国のお雑煮くらべ

日本全国のお雑煮の分布や特色を粕谷さんに解説していただいた。地域ごとの特色を、代表的な4種のお雑煮でご説明しよう。

●角餅×すまし汁 (例:東京都江戸雑煮)

北は青森県から岐阜県の関ケ原町に至るまでの地域は、お餅をのして包丁で切った「角餅」と言われる四角い餅の文化圏。一説によると餅が一般庶民に広がった江戸時代に人口の多かった江戸の町では、一つずつ手で丸めるよりも効率的に早く作れたため四角い餅が定着したという。出汁や具の素材は地域により様々だが、醤油ベースの澄んだすまし汁が基本だ。

●丸餅×味噌仕立て (例:京都府白味噌雑煮)

関ケ原町から西の地域は丸餅文化圏。関西地方から四国の香川県、徳島県にかけては味噌仕立ての出汁で、味噌の味も地域によって微妙に異なる。例に挙げた京都は味噌汁と同じく白味噌仕立てが主流だ。丸餅文化圏で多く見られる丸く切った具材には、「家族円満」「ものごとを丸く収める」などの縁起をかけているそう。

●丸餅×小豆汁 (例:鳥取県小豆雑煮)

少数派の文化圏だが、山陰地方は「小豆雑煮」が盛んな地域。「小豆雑煮」とは、他の地域では「ぜんざい」や「しるこ」と呼ばれるものに近く、この地域では元日の朝から「雑煮」として食べられている。昔は塩を少し入れて煮た小豆汁だったそうだが、現在では最初から砂糖を入れて煮たものが一般的だ。

●丸餅×すまし汁折衷 (例:福岡県博多のブリ雑煮)

中国地方から四国、九州、沖縄までは丸餅とすまし汁の折衷文化圏だ。東北や関東地方と同様、地域によって出汁も具も素材が異なる。例に挙げた福岡のお雑煮はあご出汁。「あご」とはトビウオを干したものだ。主に長崎県の五島列島で漁獲されるトビウオだが、最大の消費地域は博多。あご出汁に干し椎茸も入った風味豊かな汁に、出世魚のブリが入るのが福岡流。

多種多様な土地のあじわい おすすめお雑煮6選

日本各地のお雑煮を食べてきた粕谷さん。お雑煮研究者だからこそ知る、ぜひ皆さんにおすすめしたいお雑煮を教えていただいた。

●蒸し雑煮

福岡県朝倉市・筑前町・東峰村の一部地域で食べられている茶碗蒸しに丸餅が入ったお雑煮。数々のお雑煮を見てきた粕谷さんも、初めて出会った時はひっくり返りそうなほど驚いたそう。卵出汁と一緒に蒸すことで、お餅もつきたてのようなモチモチの食感になる。

●石見鮎岩海苔雑煮

島根県高津川の川沿いで食べられているお雑煮。干し鮎でとった品のよい香りの出汁に、具材は丸餅と日本酒で戻した岩のりだけというシンプルなもの。高級感を感じられる澄んだ贅沢な旨みで、お酒の好きな方にはたまらない味わいだ。

●白味噌あん餅雑煮

香川県で食べられているお雑煮。甘いあんこ入りの丸餅といりこだしの白みその出汁という、変わり種のお雑煮として有名。食べてみるとこの組み合わせがやみつきになるという。白味噌仕立てだが出汁の素材が違うため、関西とはまったく風味が異なる。

●餅膳

わざわざその土地に出向いてお雑煮を食べるなら、岩手県一関市の「餅膳」がおすすめ。お正月以外にも年間60日以上つきたてのお餅を食べる風習がある一関では、その食べ方もとても多彩。ずんだ、納豆など様々な味わいを一度に楽しむことができる。

●卵雑煮 (関東・甘味処)

一年中気軽にお雑煮に出会える場所は、実は甘味処。あんみつなどのメニューに並んで、お雑煮を通年で提供している店が多いのだ。店により具材は異なるが、一年中どこでも手に入りやすい卵をメインの具にしている店が多い。

●岩手県宮古くるみ雑煮

先にご紹介した「角餅×すまし汁」の応用編。岩手県宮古地域ではすまし汁のお雑煮に、甘いくるみだれを付けて食べる。他にも奈良のきなこ雑煮や熊本の納豆雑煮など、お雑煮の椀と別に漬けダレ用の小鉢がつく地域は少なくない。

地域の「お雑煮」を知ることで見えてくる、その土地の特産物や歴史。お正月の時期、地域に訪れた際には、その土地のお雑煮を楽しんでみてはいかがだろうか。