時代や風土と共に 発展を続ける“すし”文化

今回はすし研究の第一人者、日比野光敏さんにすしの歴史や全国各地のすしに関する食文化についてお話を伺った。

“日本発祥の伝統食”ではない、すしのルーツ

「日本のすしの始めとされる『なれずし』は、東南アジアのメコン川中流域、ラオスなどの水田耕作民が始めたという説が有力です。それが大陸に渡って今の中国へ伝わり、室町時代には献上品として朝廷が取り入れたことで日本に渡ってきたとされています」と、日比野さん。

「なれずし」は魚の塩蔵発酵保存食品で、酢はつかわない。古い順に「ほんなれ」、「古代なまなれ」、「改良型なまなれ」に分類される。そのうち、「ほんなれ」にあたるすしで現存する最古のものが滋賀県の「フナずし」だといわれている。また、「古式なまなれ」に当たるすしには群馬県の「イワナずし」などがある。どちらも魚と塩と米のみでつくられており、米が食べられなくなるほど発酵させる。東南アジア各地では発祥から現在までこの「なれずし」が食べられているが、日本ではさらに独自の変化と発展を遂げた。

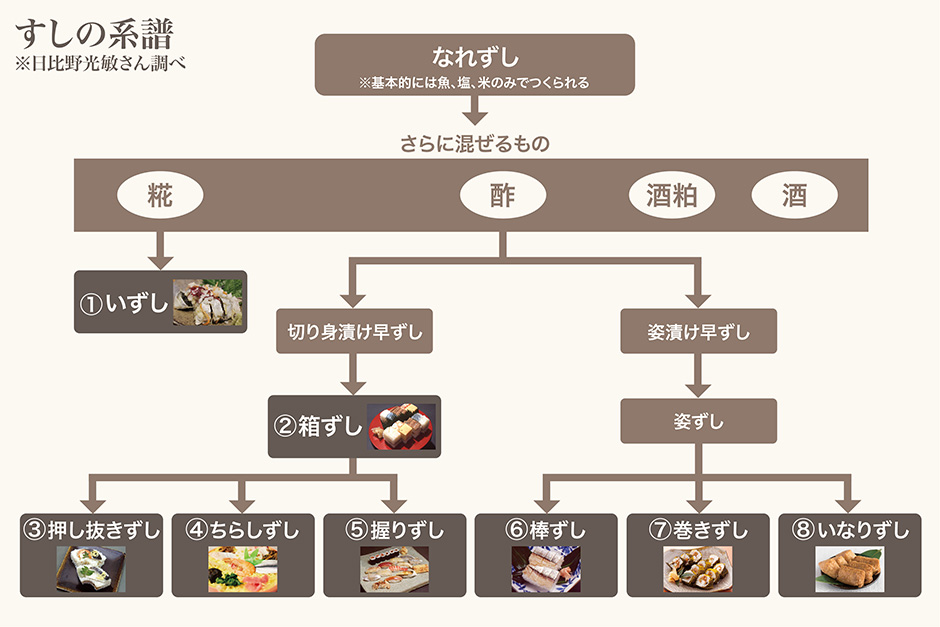

日本のすしの系譜と種類

すしが大きく発展を遂げるのは室町時代に入ってからだ。その理由は庶民が米を食べられるようになったことだと日比野さんはいう。

「特に江戸中期からは、庶民が元気で自由な時代でした。庶民というのは生活に合わせて簡略化するのが得意ですから、『なれずし』よりも早くつくれて、米を無駄にすることなく食べられるようにと工夫を凝らしました」。

系譜に記載されている1〜8のすしの種類を、日比野さんに伺った代表的なすしの例と共に紹介しよう。

1:いずし:ハタハタずし(秋田県)

魚と塩と米のみでつくられた「なれずし」に、糀が入り発展した「いずし」。正月料理として各地に伝わる。「ハタハタずし」に限らず、北陸三県の「かぶらずし」、岐阜県の「ねずし」も正月料理だ。また、北海道では全域的に「いずし」が定着しており、日本海側を中心に文化を形成しているといえる。

2:箱ずし:上方(かみがた)ずし(大阪府)

四角い木製の箱にすし飯を敷き詰め、具材を乗せて上から押して形づくる「箱ずし」。「上方ずし」はそれを軸にした関西風のすし盛りだ。エビやタイなどの高級食材を美しく敷き詰めた「上方ずし」は、大阪の商人によってつくられた。それまで非常に安価だったすしに技巧を凝らし、絢爛な高級食へ押し上げた。そのため、箱ずしが一番進化したのは大阪の地ともいわれている。

3:押し抜きずし:サワラの押し抜きずし(香川県)

つくり方は箱ずしと同様だが、包丁を入れないという違いがある「押し抜きずし」。以前は四角い押し抜き型ばかりで、写真のような扇や松葉、梅花の形に抜くことは新しい習慣だという。

4:ちらしずし:祭りずし(岡山県)

すし飯の上に様々な具材を彩りよく乗せたもの。中国山地と瀬戸内海に挟まれ、自然に恵まれた岡山県では山の幸や海の幸を使った郷土料理が多く生まれてきた。その一つが「祭りずし(ばらずし)」だ。岡山県では冠婚葬祭や来客の接待などで食べることが多いという。

5:握りずし:江戸前ずし(東京都)

「握りずし」の代表は「江戸前ずし」で、一口大のすし飯にネタと呼ばれる“旬”の魚介を乗せ、手で握ったもの。現在はネタは生のままの「握りずし」が多いが、「江戸前ずし」といえばネタを酢や塩で締めたり、ゆでたり焼いたりするのが特徴だ。

6:棒ずし:サバずし(京都府)

魚の形状をそのまま生かし、すし飯と一緒に棒状に固めたすし。京都の「サバずし」は本来、酢で締めたサバとすし飯だけでつくられるが、今はさらに薄い昆布が乗っているものが多い。これは松前船で運ばれた昆布を乗せた、いわゆる「松前ずし」である。

7:巻きずし:高菜巻き(大分県)

具材とすし飯、海苔などの薄い食材を巻き簀を使って棒状に巻き、一口大に切り分けたもの。「巻きずし」といえば海苔巻きのイメージが強いが、大分県では高菜、関西ではワカメ、和歌山県や高知県では昆布で巻く地域もある。その地域でもっとも簡単に手に入るもので巻いたと考えられる。

8:いなりずし

醤油や出汁、砂糖で煮た油揚げの中にすし飯を詰めた、江戸時代後期にできたすし。全国的にほとんど違いはないが、岐阜県の関ケ原を境に油揚げの形が西は三角、東は四角に分かれることが多いという。三角の油揚げには「ちらしずし」、四角の油揚げには白飯か白飯にゴマが入っているのも特徴だ。

時代や風土に合わせ、自由に発展していくすし

こうしてみると実に様々なすしがあるが、もっとも人気があるすしといえば、やはり「握りずし」ではないだろうか。その背景には戦後日本の食に対する激しい締め付けと、それに対する人々の柔軟な工夫があったと日比野さんはいう。

戦後日本の深刻な米不足により、1947年に飲食店での米の提供を禁止する飲食営業緊急措置令が発令された。絶望的な状況のなかで江戸前のすし屋達は「お客が持ってきた米を店で炊き、それをすしに加工しているだけなので加工業だ」と主張した。その主張が東京都に受け入れられ、その動きが全国へ広がった。その時に決められた加工業としてのルール「米1合をすし10貫に加工する」というものが、現在の握りずしのサイズの元となっている。1949年、飲食営業緊急措置令は廃止されるが、全国に広まった握りずし文化は廃れなかった。こうして現在まで“すしといえば握りずし”という認識が人々に根強く残ったのだ。

その反面、石川県の「松百(まっとう)ずし」のように現存しないすしもある。

「今、僕が各地のおばあちゃんに無理をしてでも地元のすしをつくってもらって記録しているのは、“もしかしたら20年後はこれほど種類が残っていないかもしれない”という思いがあるからです。誰かが一度でも食べたことがあれば、きっとそのすしは後世に残っていく」。

だからこそ、海外の方には、帰国してからも日本で食べたすしを一度でもつくってみてほしいと日比野さんはいう。まったく同じ食材はなくても、あるものでつくってみるというのが大切だという。その結果、本来のすしと変わってしまっても、途絶えてしまうよりはずっといい。海外で独自に発展していく日本のすしを、日比野さんは興味深く見ているという。

これまでも時代や風土に合わせ、自由に発展しながら人々に愛されてきたすしの文化。それは「すしを食べたい」という純粋な想いによって培われ、その想いがこれからもすしの文化を紡いでいくのではないだろうか。