“香りを食す” 秋田のきりたんぽ鍋

北国で生まれた「きりたんぽ」のルーツ

きりたんぽの発祥には諸説ある。マタギ(東北地方や北海道で伝統的な狩猟法や山岳信仰を実践する狩猟者)が狩猟時の食料として携帯した飯の余りを棒に巻き付けて焼いて食したのが始まりという話もあれば、木こりが山中で仕事をする際に焚き火で温めて食べた保存食であったという説もある。これらはいずれも北国の険しい山中での仕事を支える重要な栄養源であり、炊いてから時間が経ってしまった米をおいしく食べるための知恵でもあった。

ちなみに「きりたんぽ」の名称にも諸説ある。「たんぽ」は、蒲(がま)の穂に似ていることから“短い穂”を意味する「短穂(たんぽ)」であるとか、槍の刃のカバーを指す「たんぽ」に似ていることに由来するという説もある。この「たんぽ」を切った状態が「きりたんぽ」と呼ばれている。

作り方はシンプル。炊いた米を“半殺し”にし、棒に巻き付け、囲炉裏で焦げ目がつくまで焼くだけ。“半殺し”とは、ご飯をすり鉢などで米粒がやや残る程度に潰した状態のことを言う。

「きりたんぽ」は、主に大館(おおだて)、鹿角(かづの)といった県北内陸部の郷土料理だ。

秋田県の気候風土が育んだ発酵文化ときりたんぽ

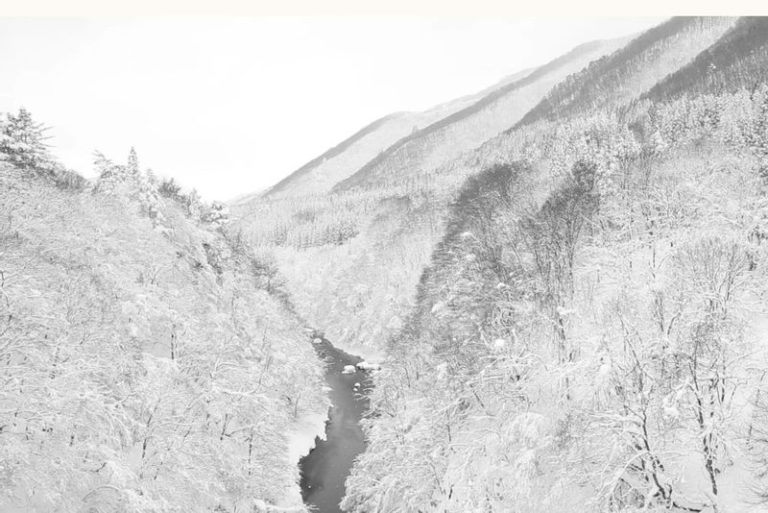

そもそも秋田県といえば、日本有数の米どころ。県北部の米代川(よねしろがわ)、県南部の雄物川(おものがわ)、県央部の子吉川(こよしがわ)といった豊富な水資源と、米作りに欠かせない昼夜の寒暖差もあり、冷害の原因ともなる「やませ」と呼ばれる太平洋からの偏東風を奥羽山脈が防ぐ。

米の品種の中でも昨年40周年を迎えた「あきたこまち」や、2022年にデビューし“傑作”と名高い「サキホコレ」などの人気品種はこうした土地で生まれた。

醤油や味噌といえば、秋田県の発酵文化も忘れてはならない。冬季は雪に覆われるため、食料の備蓄を考えなければならなかった。そこで保存が効く発酵食品が重宝された。余った米からは麹や糠がつくられ、醤油、酒、味噌づくりなどに使われた。秋田味噌は米どころであることを活かし米麹を多く使うことから “贅沢”な味噌だと言われる.

きりたんぽを食べるときには醤油ベースの出汁の鍋の具材にするのが一般的。これがきりたんぽ鍋だ。その他にも、地域や店によっては、醤油や秋田味噌を塗って「焼きたんぽ」にして食べることもある。形状こそ特長的だが、出汁や醤油、味噌と米をあわせて食べるという意味では、日本人にとってなじみがあり一般的な米食ともさほど違いはないのかもしれない。

あきた美彩館で“香り鍋”を堪能

東京都・品川にある「あきた美彩館」は秋田県の名産品の販売と、きりたんぽ鍋などの料理を提供するアンテナショップ。年に数回、「秋田犬」とのふれあいイベントを開催したり、毎月なまはげが店内を練り歩くイベントも開催したりと、様々な秋田の魅力に触れることのできる店舗だ。

「お店ではきりたんぽ鍋が一番人気です。他にも稲庭うどんを召し上がる方や、ハタハタの塩焼きも人気です」と、話すのは店長の江川勝子さん。

江川さんに、きりたんぽ鍋の基本について聞いてみると「実はきりたんぽ鍋の具材は厳選されており、しっかりと決まっているんですよ」と、意外なことを教えてくれた。

鍋料理といえばどんな具材を入れても大丈夫、というある種の懐の深さが魅力の一つだが、きりたんぽ鍋に関してはその限りではない。厳選した食材が、きりたんぽの魅力を最大限に引き出すという。

使う具材は、せり、ごぼう、舞茸、長ネギ、糸こんにゃく、鶏肉、そして、きりたんぽの7種類のみだ。比内地鶏などの鶏からとった出汁をベースに、醤油、酒、みりんで濃いめの味付けに仕上げる。

そんなきりたんぽ鍋最大の魅力は、味わいだけではなく「“香り”にある」と、江川さん。たしかにせり、ごぼう、舞茸の3種はその香りを楽しむことが多い食材。そんな香り高い食材をふんだんに使ったきりたんぽ鍋は「香り鍋」とも称されるそうだ。

中でも、せりはきりたんぽ鍋に欠かせない食材の一つだ。「あきた美彩館」では、色、香り、味に優れた、秋田県湯沢市三関の「三関せり」を使用している。また、せり好きにとってはおなじみだが、根まで美味しく食べられるのもせりの魅力。特に「三関せり」の根は長く、香り高い。根を天ぷらやおひたしにしても美味しいそうだ。

「あきた美彩館」では出汁や肉には、日本三大美味鶏の「比内地鶏」を使用している。赤みが多くしっかりとした歯ごたえ、コクのある味わい、野生味も感じさせるような風味が高く評価される、言わずとしれた秋田の名産だ。

最後にきりたんぽ鍋を自宅で再現するときのコツを聞いた。

「まず出汁には市販の比内地鶏スープを使うのがおすすめです。せりが手に入らない季節は水菜で代用するのが良いですよ。市販のきりたんぽは鍋にいれる前に、電子レンジで1分ほど加熱をするとふっくらとした仕上がりになります。出汁を吸って煮崩れてしまうので、鍋にいれるタイミングは食べる直前がおすすめです」。

話を聞くほどに、そして秋田県の食を体験するほどに、きりたんぽ鍋の魅力は秋田県の食文化を表しているように感じた。土地に根差して生まれたきりたんぽ鍋、その「香り」を堪能しにぜひ足を運んでみてほしい。

取材協力:秋田県東京事務所