お殿様も喜んだ、300年受け継がれる「鯛茶漬け」

*パッケージは価格帯によって内容が変わる場合がございます。

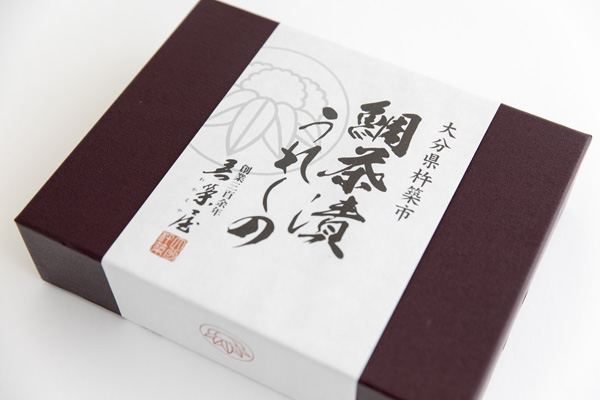

今回ご紹介する「鯛茶漬けうれしの」は、老舗料理屋の味を手軽に家庭で楽しむことのできる一品。お祝いの場面などの贈り物におすすめしたい。

若栄屋の「鯛茶漬けうれしの」について、おすすめポイントをご紹介しよう。

縁起の良い「鯛」を贈り物に

鯛を使ったお茶漬けは縁起物としても人気が高く、贈り物としても重宝される一品。「うれしの」という名前も縁起が良く、江戸時代に、杵築藩のお殿様が大谷屋(現若栄屋)の鯛茶漬けを「うれしいのう」と召し上がったことから名付けられたという。お殿様も認めた「鯛茶漬けうれしの」は、お祝い事や、父の日や母の日など、大切な方への心を込めた贈り物に最適だ。

老舗料亭の伝統の味を、家庭で手軽に

大分県産の新鮮な鯛を職人がひいたあと、冷凍・真空パックにすることで鮮度を保持。食べるときは、濃厚で風味の良い胡麻だれによくからめ、熱々のご飯の上に盛り付ける。独特の深みと甘みが特長の杵築産の緑茶「きつき茶」をかければ、食欲のそそる鯛茶漬けの完成だ。料亭での味わいを手軽に自宅で楽しむことができる。

お殿様が喜んだ鯛茶漬け

若栄屋の創業は元禄11年(1698年)。豊後杵築藩の城下町で、当時は大谷屋の名で城下町に一軒だけ営業を許された御用料亭として開業した。現在、16代当主としてこの伝統の味を守る後藤源太郎さんに、若栄屋の鯛茶漬けについて詳しくお話を伺った。

「江戸時代の末頃、杵築城の能見松平家のお殿様が体調を崩され食欲のない時に、当時の大谷屋の鯛茶漬けを連日召し上がっていたそうです。その時、『今日も鯛茶漬けでうれしいのう』と喜ばれたことから、『うれしの』と名付けられました。お殿様にも認められた味として、現在まで300年以上当時の味を守り続けております」。

その後、江戸から明治に変わる頃、若栄屋の名に改名。現在では杵築の町を代表する老舗料亭として、鯛茶漬けのほかにも江戸のお殿様気分を味わうことのできる大名料理や、ハモ、タイ、フグ料理など近海でとれる海の幸を季節によって提供している。

「鯛茶漬けうれしの」で使用されているたれは、厳選した大分産の胡麻をすり、醤油などで味を調えたもの。たれのレシピは門外不出、一家相伝で代々受け継がれてきた味だ。この秘伝のたれに、新鮮な鯛の切り身を漬けご飯の上にのせ、熱いお茶をかけていただく。一般的に鯛茶漬けというと出汁をかけて食べる地域が多いが、若栄屋では地元杵築の緑茶をかけていただく。

自慢の「味の歴史」を継ぐために

地元では親しまれている「鯛茶漬けうれしの」だが、後藤さんはもっと多くの方に若栄屋の鯛茶漬けの味をお伝えし、沢山のお客さまと共に味を守り続けていきたい、という想いを抱くようになった。

「色々なかたちで新たなお客さまに『鯛茶漬けうれしの』の味を知っていただき、ご贔屓にしていただくことで、この味の歴史を未来に継いでいけるのではないかと考えたんです。そのためのかたちの一つがお取り寄せです。これまでは門外不出の料理でしたが、若栄屋自慢の味を、ご自宅でも楽しめるように商品化しました」と、後藤さん。

開発を思い立ったのは2008年1月1日。店で提供する味と変わらぬよう、使用する食材、醤油などは同じものを使っている。鯛の身は、職人がひいた新鮮な刺身をすぐに冷凍し、真空パックに封入することで鮮度を維持。たれは風味を損なわないように胡麻を別添えにしている。こうした試行錯誤を重ね、ようやく納得出来る味となり2009年10月末より販売を開始した。

「杵築の味と変わらぬものをつくるのには、非常に時間と労力がかかりましたが、遂に皆様のお手元に届けるに相応しい逸品となりました」。

後藤さんは、「山葵(わさび)や梅を足すと味わいが変わり楽しめますよ」と、おすすめの食べ方を教えてくれた。実際に試してみると、コクのあるまろやかな胡麻だれに、山葵がさわやかなアクセントに。梅を添えると程よい酸味が加わり、食欲が進む。店舗では山椒の木の芽をのせることもあるそうで、こちらもお客様から好評だという。

また、2018年春からは、九州各地を巡るクルーズトレイン「ななつ星in九州」の昼食として、後藤さん自らが車内でこの鯛茶漬けを提供しており、若栄屋の味はより多くの場所で楽しまれているそうだ。「鯛茶漬けを通じて杵築を知り、実際に杵築へ来ていただくきっかけになればうれしい」と後藤さんは語る。

最後に、後藤さんに今後の展望をお伺いした。

「年越し蕎麦、お雑煮、おせちと大晦日から正月にかけて食べる御料理は決まっておりますが、お正月の夜に召し上がる料理の文化は、おそらく全国的にも未だ決まっておりません。疲れた胃に優しく、かつ贅沢も味わえる『三が日鯛茶』がいつしか定着すると“うれしいのう”…と、三が日に鯛茶漬けを食べる食文化を創りたいと夢描いています」。

味の歴史を届ける老舗の鯛茶漬け。大切な人への贈り物だけでなく、まだ杵築を訪れたことのない方にもおすすめしたい。