伝統と革新がつむぐ、京都の食文化

苗農家の“本気”が詰まった京野菜

京都府南部を流れる「宇治川」流域の北川顔(きたかわづら)地区では、約600年前からキュウリやナスの苗づくりが営まれてきた。一帯は細かい砂が積もった地層になっており、土壌は植物の成長を促す有機質を多く含んでいる。

こういった環境に加えて、育苗には伝統にならった「踏み込み温床」が定着。稲わらと搾油した綿実の発酵熱を利用した温床で、実をよくつける丈夫な苗に育つ。この地区で育てられた苗は「淀苗(よどなえ)として知られ、全国各地の農家に出荷されている。

同地区で5代続く「村田農園」は、淀苗のほか京野菜も栽培する。香り高い「九条ねぎ」やジューシーな「賀茂なす 」、甘みが強い「淀大根」など、ビニールハウスには見た目も味も個性的な野菜が並ぶ。

「古くから親しまれてきた京都の食卓に欠かせない味覚です。なかには、100年以上の歴史をもつ在来種もありますよ」。

そう話すのは代表を務める村田辰巳さん。笑顔の絶えない快活な性格だが、ときおり苗農家としての自負をのぞかせる。

「種の目利きができて、苗の段階から理想の味に近づけられるのが我々の強みです」。

改良を重ねた新しい品種と異なり、在来種は栽培が難しいとされる一方、予期せぬ成長を見せることもある。

「生産者はあくまでも野菜のサポート役。成長をコントロールするのではなく、寄りそってあげると美味しく育ちます」と、村田さん。

長年、真摯に向き合ってきた生産者がいるからこそ、京野菜の今がある。

伝統の味を次世代につなぐ京都肉

京都の食文化を語るうえで欠かせない食材「牛肉」。その歴史は古く、1310年に編纂された日本最古の和牛書には 「丹波牛」が記録されている。また、あまり知られていないが牛肉消費量は全国トップレベル。すき焼き・しゃぶしゃぶ発祥の地ともいわれている。

そういった歴史的背景から、京都では「京都肉」としてブランディング。黒毛和種であること、府内で最も長く飼養されていること、日本食肉格付協会の枝肉格付が最高ランクであること、といった条件を設けて、伝統の味の継承に取り組んでいる。

その一端を担うのが南丹市にある「京都 丹波牧場」だ。地下150mを流れる地下水と良質の飼料を与えた黒毛和牛を「平井牛」の名で出荷する。肥育期間は月齢33~38ヶ月前後。従来より10か月ほど長く設定されている。

「月齢30ヶ月前後あたりから、霜を散りばめたような牛肉に仕上がります」と、社長の平井和恵さん。経営業のかたわら牛舎に通い、一頭一頭丹念に成長を見守る。

「最終的にものをいうのは味の良し悪し。だから、私は現場主義を徹底しているんです」。

この「平井牛」を堪能できるのが焼き肉店「御肉処 銀閣寺大にし」だ。運営するのは老舗精肉店。一頭買いで仕入れるため、サーロインや三角バラといった希少部位も手に入る。厨房を任される高山勇生さんは、京都肉の魅力をこう話す。

「京都らしいはんなりした口あたりが特長です。くせがないから、焼き肉だけでなく和洋折衷どんな料理でも美味しさを発揮します」。

本醸造醤油をベースにした特製ダレを合わせれば、京都・牛肉文化の真髄が味わえる。

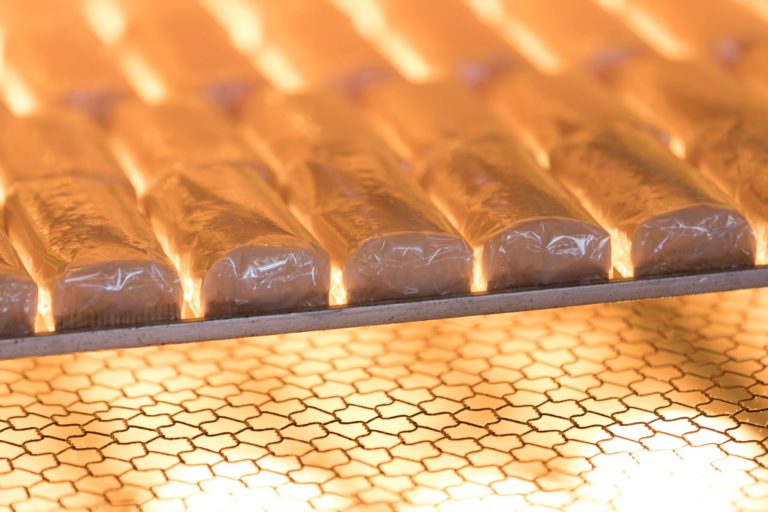

4日間で約2万個売れた茶色い豚まん

烏丸通、寺町通、四条通、五条通など、大小様々な街路で区切られている京都市。東西・南北に伸びる通りは規則正しく交差し、さながら“碁盤の目”のよう。

“京の台所”として親しまれる「錦市場」へ通じる錦小路通と、呉服問屋が立ち並ぶ室町通の四つ辻に中華料理屋「膳處漢(ぜぜかん)ぽっちり」はある。店舗は呉服商の住居だった洋風建築を改装したもの。足を踏み入れると、そこは風情漂う町家風。並んだ調度品には中国の優雅な意匠が施されており、和洋中織り交ぜた空間演出に多くの客が魅了される。 北京の宮廷料理に着想を得た創作中華が自慢。ふかひれや松茸などの高級食材をふんだんに使い、卓上に華やぎをもたらす。

例年7月、祇園祭の前祭(さきまつり)四日間だけ販売される「しみだれ豚まん」を心待ちにしているファンも少なくない。醤油を練りこんだ茶色い皮に甘辛いタレをかけるのが“膳處漢流”。

「ふわっと仕上げるのが腕の見せどころ」と、シェフの堀切精一郎さん。今年は祇園祭の中止を受けて、通常販売に踏み切った。

「祭りが中止になってしまったのは仕方がない。せめて、お客さんには豚まんだけでもお届けして、祭りの雰囲気を楽しんでほしいです」。

中の餡は、粗びきの豚肉や筍、山くらげなどがゴロゴロ。タレ・皮・餡、三者三様の旨みでやみつきに。最大2万個を売り上げた年もあるという。 美味しく味わうコツは「口いっぱいにほおばる」こと。祇園祭に思いを馳せて、ほおばりたい。

老舗の“あんこ屋”が打ち出す新機軸

京都を代表する食文化のひとつに「和菓子」がある。京都市内には創業100年を越える和菓子屋もざらにある。そんな歴史ある京都の和菓子屋を影ながら支えてきたのが、餡を提供する製餡業者だ。琵琶湖の水量に匹敵するともいわれる京都盆地の地下水が、大量に水を消費する製餡業の発展を後押しした。

全国各地に顧客をもつ製餡業者「都製餡」は1950年の創業以来、こし餡、つぶ餡、羊羹などの製造・販売に打ち込んできた。毎日早朝から様々な種類の豆を煮て、餡づくりをおこなう。

大きく舵を切ったのは2012年のこと。世界遺産「二条城」からほど近い堀川通沿いにカフェ「都松庵(としょうあん)」をオープンする。提供するスイーツのすべてにあんこを使用。もなかはもちろん、シュークリームやチーズケーキなど洋菓子にまで、和菓子のエッセンスが生きている。

「産地ごとの小豆の味や性質に精通し、それらの加工技術を磨いてきた“あんこ屋”だからできたチャレンジです」。

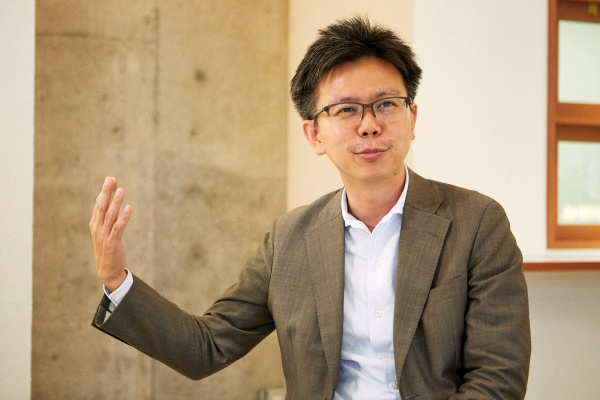

取締役の中尾元さんの言葉にも力がこもる。一推しスイーツのひとつが 「AN DE COOKIE」だ。ボール状のクッキーで、生地の材料には米粉と「生あん」を使う。

「生あんとは、無糖の白あんのこと。小麦粉不使用だから、あっさりとした口あたりに仕上がっていて最後まで食べ飽きません」。

一粒口に運ぶと、さらりと溶けて素朴な甘さが広がった。新しいけれど、なつかしい。唯一無二の味わいだ。

“次の100年”をつくる新感覚の和菓子

「京都御所」のすぐそばを南北に抜ける寺町通。かつては、貴族や武家の屋敷が立ち並ぶ通りだったが、応仁の乱によって軒並み焼失し荒廃する。再興を図ったのが天下の実権をにぎった豊臣秀吉。整備した通りに洛中の寺院を移転させて「寺町通」と名付けた。

80ヶ寺が並ぶ通りの一角で、古民家を改装したショップを構えるのが 「UCHU wagashi 寺町本店」だ。2010年開業の和菓子店。星や気球の形をした落雁、カラフルな金平糖、フルーツが入った白い羊羹……など、伝統にとらわれない新感覚の和菓子が人気を集めている。

オーナーの木本勝也さんは元デザイナー。独学でこの世界に飛びこんだ。

「クライアントありきのデザイナーではなく、自分の思い描くデザインが活かせる分野はないものかと、ずっと考えていたんです」。

砂糖と水を主な材料とする落雁をはじめ、和菓子は素材の持ち味を生かしたものが多い。それゆえに奥深く、木本さんの感性が発揮される。

「もっと和菓子を身近に」との思いから、パッケージには若い世代に向けたイラストを取り入れた。

「老舗が木の幹で、僕はそこから伸びる枝葉。幹と枝葉があるからこそ、次の100年に文化が継承される」。

今年で創業10周年。その可能性は宇宙のように広がっている。

京野菜、和牛、豚まん、和菓子……、多彩に展開する京都の食文化。伝統と革新はやがてひとつにつむがれて、次世代へと継承される。