和華蘭文化的集大成,相聚於圓桌的長崎鄉土料理「桌袱料理」

將唐寺普茶料理演繹為長崎風格的桌袱料理

桌袱料理是圍坐於圓桌享用的全套宴會料理,據說約莫從元祿時代(1688~1704)起在長崎開始盛行。其源流可追溯至中國唐寺內享用的普茶料理,也就是所謂的精進料理。長崎自古以來便與中國往來密切,亦有中國人(華僑)居住於此,他們在興建於長崎的唐寺中,也提供普茶料理作為修行僧人的膳食。

「當時被邀請進入唐寺的長崎人,受到了普茶料理的款待,因感到新奇有趣便嘗試仿效,因此使得普茶料理在民間普及開來。如今雖已成為料亭中的佳餚,但過去卻曾是備受喜愛的家庭料理,家家戶戶都保有著桌袱料理用的餐具呢。」說話的是在長崎縣丸山町經營「青柳」料亭的山口廣助先生。丸山町過去曾是與「江戶的吉原」、「京都的島原」齊名的三大花街之一,同時身為歷史風俗研究家的山口先生,對於長崎的歷史亦有著深厚的造詣。

對修行僧人而言,餐食也是修行的一環。雖然桌袱料理有很多不同的形式,但菜色上卻經歷了獨特的演變。原本不會使用魚和肉的精進料理,卻因為長崎得天獨厚的食材資源,再加上與海外交流下融合的多國文化,桌袱料理也因此匯聚了來自各方的美味。

「由於長崎被海環繞,能捕獲優質的魚類,所以加入了生魚片;曾是貿易據點的出島有洋風的湯品也很不錯,中華料理中還有東坡肉……如此一來,加入長崎特有創意的桌袱料理便完成了。可以說,就是一道滿足所有奢侈慾望的料理吧。」

融合和華蘭文化的桌袱料理在長崎蔚然成風,如今已然成為代表長崎的鄉土料理,深受人們喜愛。

排列在圓桌上的華麗料理,宴會在「Okattsuama」的號令下展開

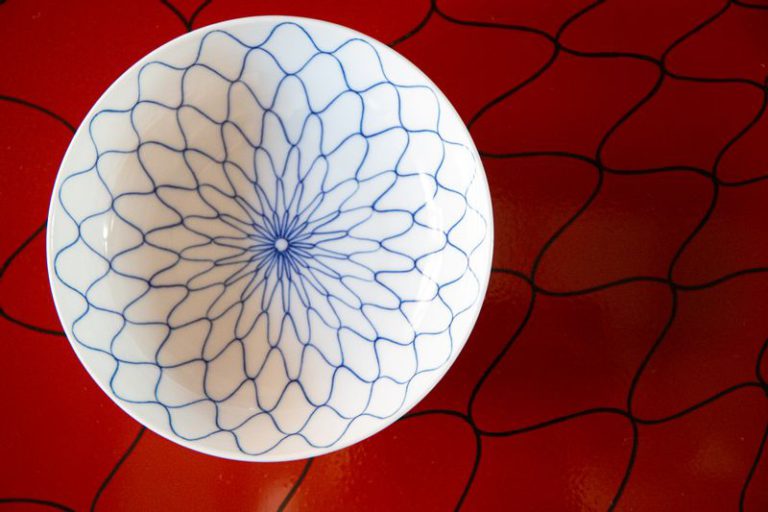

桌袱料理的菜色非常特別。所謂「桌袱」,就是塗上朱漆的圓形桌子,桌面上之所以繪製有格紋圖樣,據說是起於古早曾用魚網來代替桌布的緣故。附帶一提,餐具的設計依各料亭而異,青柳則從盤子到飯碗都選用了漁網圖樣。

圓桌上陳列了盛裝人數份量的大盤料理,每個人以自己的筷子取菜為規矩。所有人的筷子都裝在大筷袋裡,如此共享一切的風格頗具趣味。在桌袱料理成形的350年前,武士、町人等身分階級被嚴格地劃分,料理也以每人分配1份的方式為習慣。所有人一同圍坐圓桌分享大盤料理的用餐形式,對於當時的日本人而言想必會是一種巨大的文化衝擊。

「桌袱料理雖然也一度流傳到江戶和京都,但未能扎根。可能是因為對身分的認知更加嚴格的緣故吧。長崎貿易盛行,具備了接收異地文化的基礎,對於新事物也抱持寬容的態度,或許正因為如此,才使得桌袱料理能夠毫無抗拒地被接受。」

套餐的內容大約有7~8道菜,依季節和店家各有所異,最先上桌的是稱為「三品盛」的下酒菜拼盤、生魚片、醋拌小菜、黑豆蜜煮等冷盤前菜,然後是稱為「尾鰭」的椀物(湯品)。而宴會必定會從「Okattsuama」(老闆娘)的號令,即「請吃尾鰭」開始。

「尾鰭指的是加入鯛魚的湯品。湯中附有魚漿丸子以及鯛魚尾鰭的部分切片,表達了『我們使用整尾鯛魚款待您』的意涵。比起乾杯,先品嘗湯品更能讓肚子暖和起來哦。」老闆娘補充道。

「三品盛」中,經常會包含推測為明治時代從中國傳入、用吐司夾蝦漿油炸而成的「蝦吐司」。

前菜後,溫熱的料理一道道端了上來。經典的菜色有「Pasutī(派料理)」和「豚角煮」。「Pasutī」類似一種用派皮包裹的燉煮料理,青柳將雞肉、銀杏、蛋和山藥等燉煮成甜鹹口味,再覆上一層網狀的酥脆派皮烘烤而成。這道菜據說是鎖國時代由荷蘭人帶來的,但裡頭的燉煮料理調味介於中華與和風之間,堪稱為展現和華蘭料理獨具特色的一道佳餚。附帶一提,「Pasutī」這個名稱,據說可能源自葡萄牙文中意指派的「Pastel」,或是意指麵皮的「Pasta」。而「豚角煮」則是以中華料理「東坡肉」為原型的料理。

從湯碗開始,又以湯碗作結的就是桌袱料理。最後的壓軸以「汁粉」為慣例。從長崎經佐賀通往小倉的「長崎街道」,是促進砂糖文化發展的著名「糖路」,使用大量珍貴的砂糖,在當時可說是頂級的待客之道。

「豆類對腸胃有益,在中國傳入的東洋醫學觀點上也頗具意義,所以才會在餐後提供吧。」老闆娘說道。甜味十足的汁粉裡,放了紅、白兩塊小小的圓形麻糬。華麗的饗宴就此告一段落。

吃是一種修行。桌袱料理的形式

因為原本是為修行僧人所準備的餐食,所以形式上也有著特別的規範。例如對於所有的料理,每人基本上只能使用兩個小盤子來吃。這是為了避免在用餐時產生多餘的洗碗工作,體現了「進食修行」的傳統。

一個盤子用來吃有湯汁的料理,另一盤則用來吃其他的料理,像這樣分開使用。吃生魚片時不使用醬油碟而是直接澆上品嘗。吃完後如有醬油剩下,則倒進放在中央的壺裡,如果還覺得盤子髒的話,老闆娘告訴我們:「可以用生魚片的配菜來吸取哦。」

此外,因為料理必定會依人數的份量來供應,所以務必要把自己的那一份吃完。例如,生魚片的魚當然如此,連紫蘇的葉片、花穗等配料也都是確實按人數盛裝的。之所以使用自己的筷子取食,也和取菜用的小盤子道理一樣,都是為了避免產生多餘的洗碗工作。山口先生說,每個人吃著相同的食物、相同的份量,圍坐著相同的圓桌,這樣的餐桌應該能打破身分界線,促進人與人之間的交流吧。

「在唐寺裡,每當修行結束後,我想高僧和弟子們一定也會圍坐餐桌,邊吃邊聊著:『今天的修行真是辛苦。』吧。如今,從商務場合聚餐到婚喪喜慶、觀光遊覽等,各式各樣的場合都能品嘗到桌袱料理,而我希望它能是一種能讓大家在享用美食之餘,還能歡快交談的料理。」

正因為是連通外界、接收嶄新事物的長崎,方才有了桌袱料理的誕生。不論是其獨特的形式或菜色,希望大家在品味的同時,還能感受到散發於每一處的長崎風情與歷史點滴。