新たな季節へ祈りを込めて 厄除けと縁起を担ぐ節分豆

豆富本舗の「節分豆・五色豆 詰合せ」について、おすすめポイントをご紹介しよう。

国産最高級大豆を、こだわりの製法で

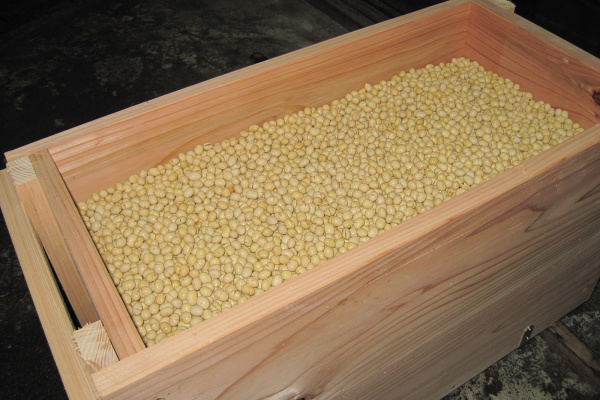

節分豆には、北海道道南地方産「鶴の子大豆」の最高級銘柄「鶴娘」の新豆、しかも「二分八厘の上」と呼ばれる特大サイズのみを使用。昔ながらの製法でじっくりと時間をかけ焙煎した豆は、ふっくらツヤツヤとして中までやわらかく、甘みがあるのが特長。

京都の街をかたどった縁起物「五色豆」

京都銘菓「五色豆」は、京都の東西南北を表す四色と中央にある紫宸殿(ししんでん)の紫の一色を合わせて、京都の街をかたどった五色を表現した豆菓子。縁起物として生まれた背景をもつ華やかな菓子は、贈り物に最適だ。

「福」を届ける 縁起の良い枡

縁起の良い「福」の焼印が押された枡は、豆を撒いたあとは枡酒を楽しむ器としても使えるため、これから一年の無事や幸福を祈る節分にふさわしいパッケージだ。

これから一年の無事と幸福を祈る「節分」

節分とは、本来は立夏や立秋と同じく季節の移り変わる日のことを指すが、現在では主に「立春の前の日」である二月三日を指す言葉として定着した。旧暦の時代には立春を翌日にひかえた節分は、今でいう大晦日とよく似た感覚で迎えられた。そのため節分には年の初めを祝ったり、一年間の無事を祈るような行事が多くみられる。

節分の晩、囲炉裏の灰にその年の月の数だけ豆を並べ、その焦げ具合でそれぞれの月の天候を占ったり、厄除けのため自分の年齢と同じ数の豆を食べたり、時には福茶といってお茶に梅干しと豆を入れて食べるなど、地方によって様々な風習が生まれた。

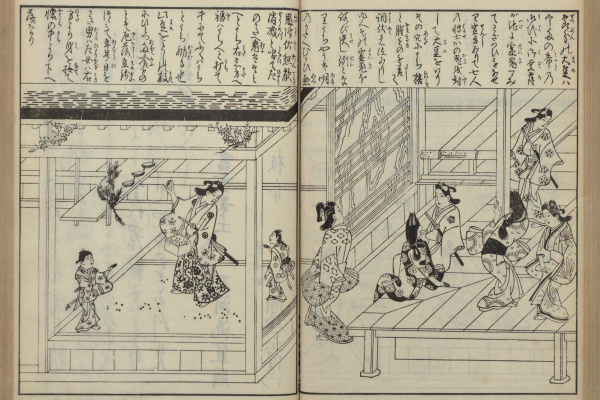

厄除けとして豆をまく文化は古く中国の習俗が日本に伝わり、江戸時代に庶民にも広まったといわれている。大正時代にまとめられた「日本風俗図絵」にも江戸時代の節分の様子が掲載されている。拾い忘れた豆から芽がでると良くないことが起こるといわれ、必ず煎った豆が用いられた。このように、節分と煎り豆は昔から切っても切れない関係なのだ。

豆一筋 京都の文化を受け継ぐ菓子屋

豆富本舗は明治41年(1908年)に煎豆商として創業し、以来110年以上四代にわたり豆一筋に歩んできた。

「食べ物は良い材料が第一、これに良い製法が加わって第一級のものになる」という理念のもと、特に原材料を厳選してきた。豆の特徴を見極め、それぞれの種類における特選の原材料を様々な産地から取り寄せている。

今回紹介する「節分豆・五色豆 詰合せ」は、節分に合わせた煎り豆と、京都ならではの五色豆を両方楽しめる商品だ。

「創業から数年後に大正天皇即位があり、京都にたくさんの方がお祝いに来られました。その時に京都らしいお土産物をということで、五色豆が生まれ定着したんです」と、四代目代表の冨永泰憲さんが教えてくれた。

厄を払い新年の無事を祈る節分豆と、お祝いの際に生まれた五色豆という、縁起の良い詰め合わせなのだ。

妥協のない製法で、厳選素材を第一級品に

豆富本舗の節分豆は、昔から変わらないこだわりの二つの製法がとられている。一つは大豆を水に浸けてふやかさず、四日間にわたり何回も水をかけ、甘みを残してゆっくりと柔らかくする「水掛け製法」。もう一つはごく弱火で長時間ゆっくり煎り上げる「平網直火製法」だ。

最近では「熱風焙煎」で大量に短時間で煎られた豆が多く流通するが、それでは水分が飛びすぎて皮が固く割れ、甘みが飛んだ豆になってしまう。豆富本舗の二つの製法は時間も手間も大変かかるが、中まできつね色に火が入り柔らかく甘みが残った節分豆となる。ベテランの職人が湿度や豆の状態を見極め、焙煎をおこなっている。

京名物「五色豆」の五色は京の町をかたどっている。 四神相応の蒼龍(青)・白虎(白)・朱雀(紅)・玄武 (黒)という、京都の町の東西南北をあらわす四つの色のほかに、京都の中心にある紫宸殿(紫)を加えた五色だ。五色豆をはじめお菓子でこの色を表現する場合は、「黒」の代わりに「黄」を、紫の代わりに「茶」を使用する。

五色豆は、英国産またはニュージーランド産の特選の青えんどうを原材料とし、大豆と同様数日間、職人が朝夕に手間暇をかけて水掛けをし、徐々に柔らかくしてゆく。その後、独自の製法で硬い豆が一つもないように柔らかく煎りあげ、上から数日かけて上白糖をまぶす。最後にベトナム産のニッキ(茶色)、徳島産の青のり(緑色)を直接ふりかけ、赤色・黄色・白色を加えて五色豆が出来上がる。水掛けから煎り、砂糖掛けまで一週間から十日間ほどかけて完成するのだ。

現代の生活に合わせた 多彩な節分商品

枡に入った節分豆や五色豆の他にも、豆富本舗の節分商品は子供から大人まで楽しめるラインナップが豊富だ。煎り豆を中心に、豆菓子や煎餅、飴などが入った楽しいパッケージの商品がずらりと並ぶ。

そのなかでも一番人気なのは、三角錐の小さな袋に節分豆が数粒ずつ入ったタイプだという。

「25年ほど前に若いお母さん達にアンケートをとったところ『一度まいた豆は衛生的に子供に食べさせられない』『掃除が大変』という意見が出てきました。そこで、数粒ずつ転がりやすい三角錐の小包装に入れたところ人気が出て、発売当時から今も一番人気の商品となりました。昔の時代にはきっと売れなかったでしょうね。時代に合っていたのだと思います」と、冨永さん。

愛嬌のある鬼のイラストは知り合いのお坊さんに筆で描いてもらったものだという。

豆富本舗ではこういった商品企画を今後も続け、若年層にも受け入れられるものをつくっていきたいという。時代に合わせて変化をしていく伝統菓子に、今後も注目したい。

旧暦の大晦日に厄除けとしておこなわれていた節分の豆まき。時代が変わっても新しい季節の始まりに人の幸せを思う気持ちは変わらない。今年は豆富本舗の節分豆で、近しい人々と新たな始まりと幸せを祈る行事を行なってみてはいかがだろうか。