カカオの皮は未来の食材になる。「GOOD CACAO」の挑戦

カカオハスクは将来、大切な食材になるという確信

「GOOD CACAO」を手がける株式会社ビオスタイルは、関西を中心に鉄道や不動産、流通業など幅広い分野を手掛ける京阪グループの一企業。人々の心と身体、地球と社会に貢献するライフスタイルを提案することをテーマに、複合型商業施設「GOOD NATURE STATION」の運営や、衣食住にまつわるオリジナルブランドを手がけています。

人にも地球にも優しい食のプロダクトをつくろうと、開発担当の樹宏昌(うえきひろまさ)さんが注目したのがカカオ豆の外皮・カカオハスク。同社ではコスタリカの農家から仕入れるカカオ豆でチョコレートをつくっており、調理工程で出るカカオハスクが大量に溜まっていました。カカオハスクはカカオ豆の30%を占める部分ですが、ほとんどのメーカーは捨てるか、そもそも外皮がない状態でカカオ豆を仕入れます。しかし樹さんは、カカオハスクの香りが素晴らしいことに気づきます。

「カカオハスクはコクのある深いカカオの香りがするんです。これを上手に使えば、香料を使わずにカカオの香りが表現できるかもしれない。現在もカカオ豆の価格は高騰していますが、今後も気候変動の影響などでカカオやコーヒーは収穫が難しくなると言われています。そんな背景もあって、カカオハスクは将来きっと業界が重宝する食材に確信したんです」。

商品開発の始まりはアマゾンへの旅

カカオハスクで商品をつくり、その価値を高める。そう決めた樹さんは、カカオ豆の産地の一つであるアマゾンへ旅をすることに。現地の人がカカオハスクを煮出して飲んでいたのを見て、商品開発への最初のインスピレーションを得ます。

「彼らがカカオハスクをお茶のように飲んでいるのを見て、カカオハスクと茶葉を合わせたら美味しそうだなと閃きました。帰国後、有機で茶葉をつくっている奈良県の月ヶ瀬健康茶園さんのほうじ茶と煎茶、和紅茶の3種を使って試作をスタート。かなり大変でしたね」。

茶葉とカカオハスクの最高なバランスを探るべく、0.1%単位で配合を調整。またお湯の温度でも抽出のされ方が変わるため、細かく温度を変えて何百通りもの組み合わせをひたすら飲み比べした樹さん。納得がいくまで試作を繰り返し、第一弾商品「カカオほうじ茶」「カカオ煎茶」「カカオ和紅茶」の3種が完成します。

どのお茶もカカオの香りと茶葉が絶妙に調和した他にはない味わいで、樹さんも「自信作です」と胸を張る一品。新しすぎるコンセプトだけに発売当初は苦戦するも、徐々に味の評判が広がり、今ではブランドを代表する人気商品になりました。「ティーバッグに入っているので水出しでもお湯出しでも楽しめます。牛乳で煮出して、甘くして飲むのもおすすめですよ」。

2020年には正式に「GOOD CACAO」というシリーズ名も誕生。スタイリッシュなパッケージには、“カカオくん”というインパクトのあるキャラクターが必ずデザインされています。

「一度見たら忘れないキモかわいいキャラクターがいいなと思ったんです。カカオくんが独り歩きをして、カカオハスクの存在を広めてくれると信じています」。

京都土産の新定番に。地域色あるコラボにも取り組む

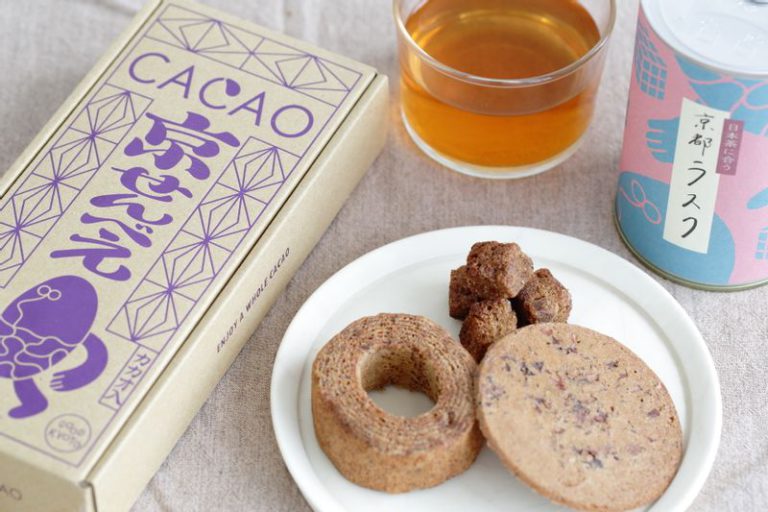

お茶から始まり、現在は25種もの商品がラインナップしている「GOOD CACAO」。なかには地元のブランドとコラボレーションした、旅のお土産にできる商品も誕生しています。

売れ筋のレトルトカレーには、白味噌や美山町の「美山牛乳」を使ったものも。和菓子店の老舗「京菓子司 亀屋良長」が監修した「カカオ京せんべえ」は、職人が一枚ずつ焼き上げるほんのり甘いおせんべい。カカオハスクのプチプチとした食感と古代小麦の香ばしい香り、パリッと軽い食感がクセになります。

「日本茶に合う焼き菓子」シリーズは、美山牛乳が使い道に困っていたホエイ(乳清。ヨーグルトやチーズを製造する時に出てくる液体)を活用した商品たち。京都コラボでありながらカカオハスクとホエイという2素材のアップサイクルを実現した、ストーリーのある商品です。

「地元企業とのコラボレーションはもっとやっていきたいことの一つ。特に未利用の食材を買い取って上手に使うことで、企業のサポートにもなるのが理想です。京都土産の定番はたくさんありますが、時には変わり種としてGOOD CACAOを選んでもらえたらうれしいです」。

カカオハスクが重宝される未来をつくる

けっして使いやすい食材とは言えないカカオハスク。原料にするまでには滅菌作業やパウダーにするなどの加工も必要なため、手間とコストがかかります。それでも「GOOD CACAO」の商品づくりを続ける理由を樹さんはこう話します。

「効率を考えると、カカオパウダーやニブやチョコレートを使うほうがもちろんいい。でも目の前にあるカカオハスクが面白くて美味しくて。時間や手間暇をかけてこの可能性を掘り下げるのは、自分たちにしかできないことだと思っています。すぐには難しいかもしれませんが、一緒に広げてくれる人や企業が増えていってほしい。いつかカカオハスクが一般的な食材になったら、カカオ豆を丸ごと買い取ってもらえて農園の人も喜ぶし、世の中にも意味があることに繋がっていくと信じています」。

実際に樹さんが使っているコスタリカのカカオ農園のオーナーが、日本で「GOOD CACAO」の商品を見て大喜び。「カカオハスクでこんなものをつくっている!」と自国に持ち帰り、農園のスタッフのモチベーションにもなっているそうです。今後はコスタリカ以外のカカオ豆のハスクも使ってみたいと樹さん。これからも「GOOD CACAO」の探求は続きます。