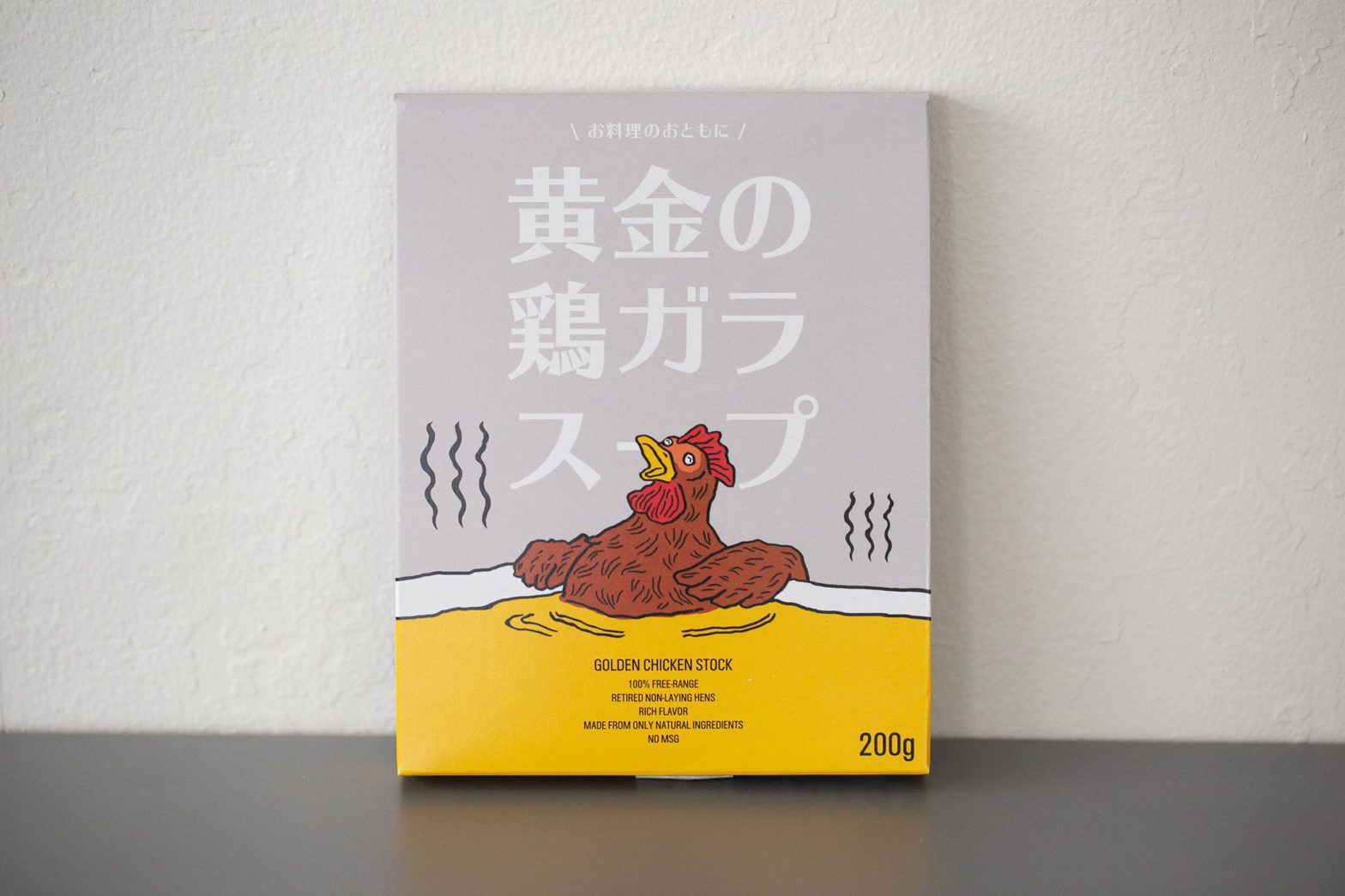

「黄金の鶏ガラスープ」で味わう、引退した鶏の底力

<「黄金の鶏ガラスープ」のここに注目>

・卵を産まなくなって引退する親鶏を活用している

・小規模養鶏場の課題解決のために開発

・濃厚なうま味とコク、どんな料理にも活用できる味付け

鶏のエキスが溶けこんだ、黄金の鶏ガラスープ

2021年12月、クラウドファンディングをきっかけに「黄金の鶏ガラスープ」は誕生しました。濃厚なうま味とコクが凝縮されたスープは、塩とにんにくだけで味つけしているので、茶碗蒸しやラーメンのスープなど、様々な料理にも活躍します。

おいしさの秘密は、卵を産み終えた採卵用の親鶏、いわゆる“引退後の鶏”を原料にしていること。

消費者は、普段こうした鶏を口にすることは滅多にありません。なぜなら、スーパーマーケットや飲食店などに流通している鶏肉の多くは、生後3か月未満の食用鶏だからです。採卵用の親鶏は筋肉が発達しているため、噛み応えのある硬いお肉。唐揚げやチキンステーキなどには適さないのです。

採卵用の親鶏は、生後から1年半ほど過ぎると卵を産まなくなり、そのほとんどが「廃鶏」扱いとなってドッグフードや加工肉の原料に使われます。

親鶏の活用レシピを開発

「黄金の鶏ガラスープ」は、フードディレクターの土屋きみさんが「鶏革命団」という団体で販売を手がけています。原料になる鶏は、埼玉県小川町にある養鶏場「ぶくぶく農園」から仕入れたもの。

「もともと『目玉焼き』をテーマにした料理ユニットを組んでいて、それをきっかけに『ぶくぶく農園』を営むハナちゃんとの交流が始まりました。小規模養鶏場の課題としてハナちゃんが頭を悩ませていたのは、引退した鶏の活用法でした。大規模な養鶏場であれば業者が引き取ってくれますが『ぶくぶく農園』は対象外。自家消費や近所にお裾分けでは、とても追いつきません」

そこで、土屋さんは仲間とともに引退した鶏を使ったレシピ開発に着手。チキンナゲットや坦々麺のひき肉など試行錯誤を重ねるなかで、最も手ごたえを感じたのが「鶏ガラスープ」でした。

「鶏ガラスープを使ったラーメンをイベントで提供したところ、お客さんからの評判も上々で。それが後押しになって、商品開発のクラウドファンディングに繋がりました」

現在は、鶏ガラスープのほか「スパイスチキンカレー」や「麻婆火鍋スープ&スパイスセット」なども展開。パッケージに開発の背景を記さないのは、先入観をもたずに気兼ねなく食べてほしいから。それは味に対する自信の表れでもあります。

「『ぶくぶく農園』からは半年に一度、200羽ほどの親鳥が送り出されてきます。鶏革命団はその数に合わせて、商品を作るのみ。こちらの都合で製造量を増やすことはありません。あくまでもハナちゃんを支えるための活動なんです」

今後は、イベントに出店したり、卸先を増やしたりして販路拡大に取り組んでいくとのこと。生産現場を担う友人のために、また引退した鶏のために、鶏革命団の挑戦はまだまだ続きます。