和華蘭文化の集大成。円卓を囲む長崎の郷土料理「卓袱料理」

唐寺の普茶料理を長崎流に仕上げた卓袱料理

卓袱料理は円卓で食べるコース仕立ての宴会料理で、元禄時代(1688~1704)の頃から長崎で盛んになったと言われている。源流は中国の唐寺で食べていた普茶料理、いわゆる精進料理。古くから中国と親交のあった長崎には中国人(華僑)も暮らしており、彼らが長崎に建てた唐寺でも修行僧の食事として普茶料理が提供されていた。

「唐寺にお招きされた長崎の人が普茶料理をふるまってもらい、これはおもしろいから真似をしてみようというとことで一般にも広まったんです。現在は料亭で食べる料理になりましたが、もともと家庭料理として人気になり、各家庭に卓袱料理用の食器があったんですよ」と、話すのは、長崎県丸山町で料亭「青柳」を営む山口広助さん。丸山町はかつて「江戸の吉原」「京の島原」と並ぶ三大花街とうたわれており、歴史風俗研究家でもある山口さんは長崎の歴史に造詣が深い。

修行僧にとっては食事も修行。卓袱料理にもたくさんの作法があるが、献立はユニークな進化を遂げた。本来は肉や魚を使わない精進料理であるが、長崎は食材に恵まれているうえ、海外との交流があったことから多国籍の文化が融合。卓袱料理もまた各ジャンルの美味を寄せ集めてつくられた。

「海に囲まれた長崎では良質な魚がとれるので刺身を入れて、貿易の拠点だった出島に洋風のスープがあるからそれもいいし、中華料理には角煮もあるな……という具合に、長崎ならではのアレンジが加わって卓袱料理が完成しました。いわば欲張り料理なんですよね」。

和華蘭文化を集約した卓袱料理は長崎で大流行。現在は長崎を代表する郷土料理として親しまれている。

円卓に並ぶ華やかな料理。おかっつぁまの号令で始まる宴

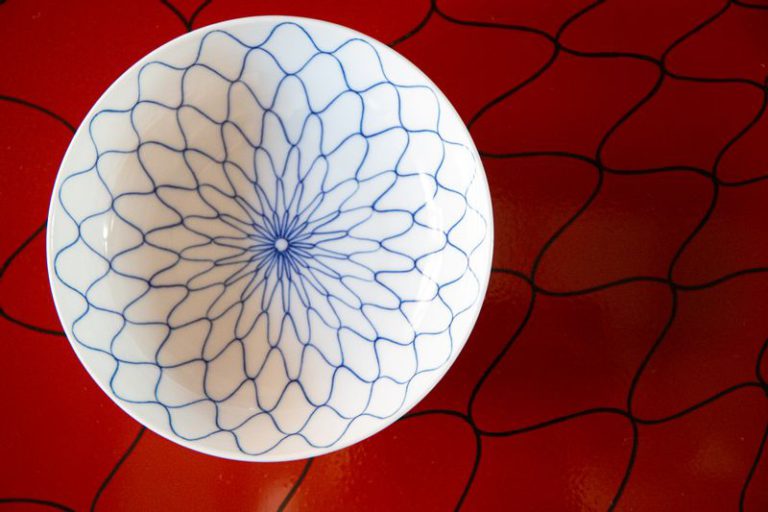

卓袱料理の献立はとてもユニークだ。「卓袱」とは朱塗りの円形テーブルのことで、天板に網目模様が施されているのは、テーブルクロスの代わりに漁網(ぎょもう)を卓にかけたことに由来するという。ちなみに食器のデザインは料亭ごとに異なり、青柳では皿から茶碗に至るまですべてに漁網柄だ。

円卓には人数分の料理がのった大皿料理が並び、直箸で取っていくのが決まり。箸は大きな箸袋に全員分がまとまって入っており、何もかも分け合うスタイルなのが面白い。卓袱料理が完成した350年前は、武士や町人といった身分が厳格に分かれており、料理も1人分を配膳されることが当たり前。全員が同じ円卓を囲み大皿料理を分け合うという食事形式は、当時の日本人にとって大きなカルチャーショックだったはずだ。

「卓袱料理は江戸や京都にも一度は伝わりましたが、定着しませんでした。身分に対する認識がもっと厳密だったのでしょうね。長崎は貿易が盛んだったこともあり、異文化を受け入れる下地があり新しいものにも寛容だったから、卓袱料理も抵抗無く受け入れられたのかもしれません」。

コースの内容は7~8品ほど。季節やお店によって違いはあるが、最初に並ぶのは「三品盛り」と呼ばれるおつまみの盛り合わせや、刺身、酢の物、十六寸豆のばら煮などの冷たい前菜、そして「尾鰭(おひれ)」と呼ばれるお椀だ。宴は必ず“おかっつぁま”(女将)が発する「尾鰭をどうぞ」という一言でスタートする。

「尾鰭は鯛が入ったお吸い物のこと。練り物のお団子に鯛の尾鰭の一部が付いているのは、『鯛をまるまる一匹使っておもてなししております』という意味が込められています。乾杯より先にお椀を召し上がることでお腹も温まりますよ」と、おかっつぁまが言葉を添える。

「三品盛り」には明治時代に中国から伝わったとされる、エビのすり身を食パンに挟んで揚げた「ハトシ」が入っていることも多い。

前菜の次は温かい料理が一品ずつ運ばれてくる。定番は「パスティー」と「豚の角煮」。「パスティー」はパイ包みの煮物のようなもので、青柳では鶏肉や銀杏、卵、長芋などを甘辛く煮たものの上に、網目状になったサクサクのパイ生地をかけて焼き上げる。鎖国時代にオランダ人からもたらされた料理と言われているが、中の煮物は中華と和風の間のような味付けで、まさに和華蘭料理といった独特の一品だ。ちなみに「パスティー」という名前は、ポルトガル語でパイを意味する「Pastel」か、生地を意味する「Pasta」などに由来するといわれている。「豚の角煮」は中華料理の「東坡肉(トンポーロウ)」を元にした料理だ。

椀に始まり、椀に終わるのが卓袱料理。最後をしめくくるのは「お汁粉」と決まっている。長崎から佐賀を通って小倉へと続く「長崎街道」は砂糖文化を発展させたシュガーロードとして知られており、貴重な砂糖をふんだんに使うことが当時は最上級のおもてなしだったそうだ。

「豆は整腸に良いので、中国から伝わった東洋医学的な意味もあり、食事の最後に出すのではないでしょうか」と、おかっつぁま。しっかりと甘いお汁粉には紅白の小さな丸餅が2つ。華やかな食卓はこれにて終了となる。

食べることは修行。卓袱料理の作法

もとは修行僧のための食事であったことから、作法についても独特のルールがある。たとえばすべての料理は、1人につき2枚の取り皿だけで食べるのが基本。これは無駄な洗い物を出さずに食事をするという、“食べる修行”の名残だ。

1枚は汁気のあるものを食べるために使い、もう1枚のお皿はそれ以外と使い分ける。刺身を食べる時も醤油皿を使わず直接かけて食べる。残った醤油は真ん中におかれた壺に入れ、それでもお皿が汚れていれば「刺身のつまに含ませるといいですよ」と、おかっつぁまが教えてくれる。

また、料理は必ず人数分を用意されているので、自分の分は必ず余すことなく食べる。たとえば刺身なら魚はもちろん、紫蘇の葉や穂といった付け合せに至るまできちんと人数分盛られている。直箸で取り分けるのは取り皿と同様、余計な洗い物をなくすため。山口さんはすべての人が同じものを同じ量、同じ円卓で食べることで、身分関係なくコミュニケーションが取れる食卓になるのでは、と話す。

「唐寺ではきっと修行を終えた後に、偉いお坊さんや弟子が一緒に食卓を囲んで『今日の修行は厳しかったね』と言い合いながら食べていたと思うんです。現代でもビジネスの会食から冠婚葬祭、観光の方など様々なシーンで卓袱料理を食べていただきますが、みなさんの会話が弾む料理でありたいです」。

外の世界とつながり、新しいものを受け入れてきた長崎だからこそ生まれた卓袱料理。独特の作法も献立も、随所に散りばめられた長崎らしさと歴史を感じながら舌鼓を打って欲しい。