鮮魚でつくる 伝統の焼き抜き蒲鉾

東の小田原、西の仙崎

山口県の日本海側のほとんどを占める北長門海岸国定公園は、「海上のアルプス」と称されるほどの自然の景観美を誇る。長門市は、童謡詩人金子みすゞの生まれ故郷仙崎があるほか、波に削られた洞門が高い波しぶきを上げる「竜宮の潮吹き」や、青く透き通った海を遊覧船で楽しめる青海島など、日本海の景勝地としても有名だ。

そんな長門の食文化のひとつに「仙崎蒲鉾」がある。その歴史は古く1680年代、魚肉をすりつぶし、竹を芯にしてガマの穂状に形を整えて焼いたものを、長州藩主の毛利公へ献上したことがはじまりとされている。毛利公は徳川5代将軍綱吉や諸大名への土産として仙崎蒲鉾を持参したとされ、のちに蒲鉾の名産地といえば「東の小田原、西の仙崎」ともいわれるようになった。

大和蒲鉾が原料に使っているのは「エソ」という種類の魚だ。釣り人からは外道とよばれ、鋭い歯で糸を切ってしまう嫌われ者だ。漁船の網にかかるエソは大きさがバラバラで、しかも身に小骨が非常に多く調理しても食べづらいため、鮮魚としては市場価値の低い魚であった。しかし、小骨ごと身をすりつぶして加工してしまえば、歯ごたえのある極上の蒲鉾に生まれ変わる。

冷蔵庫がなかった時代、魚肉を加工することで日持ちがよくなる蒲鉾づくりは、貴重な動物性たんぱく質を食べようとする、昔の人々の知恵でもあった。長門市ではこうして、港のそばにいくつもの蒲鉾業者が創業してきた。1960年頃の最盛期には20軒余りあったという。

仙崎蒲鉾伝統の焼き抜き製法を守る

訪問したのは、1946年に創業した大和(やまと)蒲鉾の工場。朝7時、工場にはすでに新鮮なエソが入荷し、職人が包丁でさばく工程が始まっていた。頭や内臓を取り除くのにかかる時間は、一匹あたりたった20秒ほど。真冬でも氷漬けのまま扱い、血合いをすばやく完全に切り離すことで、仕上がりに差がでるのだという。

最近ではスケトウダラなどの冷凍すり身を使う蒲鉾屋も多いなか、大和蒲鉾では伝統的な製造法を守り、エソの鮮魚のみでつくり続けている。

「あくまでその日水揚げされたエソだけを使って製造しているため大量生産ができません。最近はエソの数量の確保と価格変動で大変です」と、話すのは常務取締役の磯野奈緒さん。

かつては仙崎港で獲れるエソだけでまかなえていたが、最近は漁獲量全体が減ってきており、萩の沖や福岡などの近海の港で獲れたエソを仕入れるそうだ。

採肉機に入れて中骨と皮を取り除いた後のエソの身を、さらし布に包んで冷水でジャブジャブとさらし、水気を絞ってもう一度冷水でさらす。この作業を数回繰り返すと、最初は淡いピンク色だった身がだんだんと白くなってくる。この工程にも熟練の技が必要で、しっかりとさらして余計な脂と臭みを洗い落としながら旨みだけを残すギリギリを、人の手作業によって見極めているそうだ。

次に肉ひき機でミンチ状にし、巨大な石臼に入れて約50分かけてとろとろの糊状になるまで練り上げていく。塩を加えて練ることで魚肉のたんぱく質の組成が変わり、独特の弾力を生み出す重要な工程だ。途中で塩や卵白、みりんなどを加えるが、その分量やタイミングを決めるのも長年の経験と勘しか頼れないという。石臼を見守る工場長はこの道30年。目視と触感だけで仕上がりがわかるのだそうだ。

さて、次の工程からが伝統の仙崎蒲鉾と全国で広まっている蒲鉾の製法との大きな違いとなる。

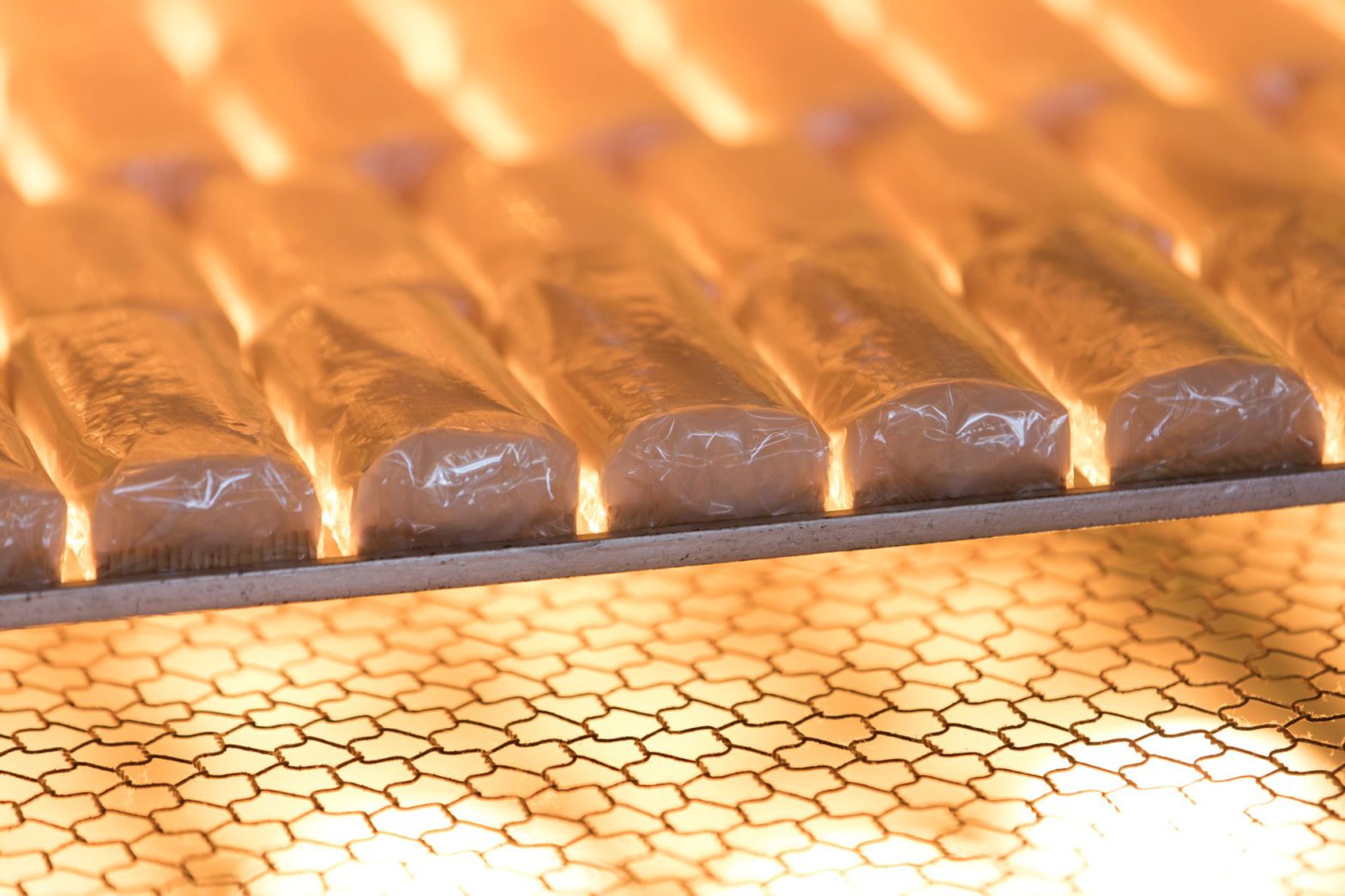

関東の一般的な蒲鉾は、蒸気で蒸し上げる「蒸し」製法が主流だが、仙崎では「焼き抜き」という独自の製法を選択している。練った身をもみの木の板に盛り付けて耐熱フィルムを巻き、かまぼこ板の下から火をあてて(現在では熱源は赤外線電球)約50分間、じっくりと二度焼きしていく。生からいきなり焼いていくため、中まで火が通りやすいように平べったいかたちにして板の上に盛りつける。また板の下から熱をあてるので、板自体もやや薄めのものを使っている。

「10月頃から冬にかけてがエソの身が引き締まってきて美味しい蒲鉾づくりの繁忙期です。お歳暮の季節がうちの蒲鉾の出荷のピークになります」と、磯野さん。

早朝の鮮魚をさばく作業からおよそ6時間後、お昼過ぎにその日の蒲鉾が焼き上がってきた。この日の製造量は110kg、約1000本分。工場には完成したばかりの蒲鉾の、ほのかな甘みのある香りが立ち込めていた。

「アシ」が強い うまい蒲鉾

「焼き抜き」の蒲鉾は焼き上げた後、冷ましていく工程で、きめ細かなちりめんじわができるのが特徴だ。冷蔵庫で一晩寝かして落ち着かせてから翌日に出荷し、地元の温泉旅館や土産物店に並べられる。

一般的な蒸し蒲鉾が比較的やわらかく、すっとかみ切れる感じがあるのに対して、ここ大和蒲鉾の主力製品「浜千鳥」はプリプリとした強い弾力があり、歯ごたえ抜群。保水力が高く、しっとりした蒲鉾をかみしめるほどに、じわっと旨みが染み出てくる。このようなしなやかで粘りのある弾力、のどごしの良さなどを評価して、業界では「蒲鉾のアシが強い」と呼ぶのだそうだ。

「『身がさくい』という方言もあります。『パサついている』に近い印象でしょうか。夏場の身がゆるんだエソや冷凍のすり身を使ってしまったら、当社がこだわる『蒲鉾のアシの強さ』は出せないのです」。

完成したばかりの製品を社長自らがチェックして、今日のエソはだめだと全廃棄してしまうことが年に1〜2回あるという。そこまで原材料を選び抜き、職人が手をかけ、ていねいな工程を地道に積み重ねることで生まれる極上の食感と風味。お歳暮シーズンともなると大和蒲鉾に全国から注文が入る理由を、垣間みることができた。

仙崎蒲鉾

情報提供:大和蒲鉾 磯野奈緒さん“旬”の時期

10月頃から冬にかけて

美味しい食べ方

切ってそのまま食べるのが一番美味しい

わさび醤油、一味唐辛子マヨネーズ、梅肉、うになどを付けるのもおすすめ