甘味処「初音」で堪能する しるこ・ぜんざいの違い

関東と関西で違う「おしるこ」と「ぜんざい」

あんこを主役にした「しるこ」や「ぜんざい」。原料となる小豆は栄養価が高い上に、赤色が魔除けになる縁起物として昔から重宝されてきた。年中行事でも、無病息災を願う意味を込め赤飯やおはぎ、小豆粥といった料理で昔から日本人に食されてきた小豆を、甘く炊いて食べるようになったのは、砂糖が一般に普及されるようになった江戸時代から。

「しるこ」も、もともとは汁ものの具材を指す言葉だったとか。江戸時代後期になり、甘いあんこの汁に白玉や餅が入れられた「餡汁子餅(あんしるこもち)」が、庶民の間で広まることに。それが略され「(お)しるこ」につながったと言われている。

写真提供:出雲大社

「ぜんざい」の由来は大きく二つの説がある。一つは、出雲地方の「神在(じんざい)餅」からきているというもの。出雲地方では旧暦の10月に「神在祭」という神事が行われており、そこで振舞われたのが「神在餅」。「じんざい」が「ずんざい」、「ぜんざい」と言い換えられていったとか。もう一つの説は、仏教用語の「善哉(ぜんざい)」に由来しているというもの。「善哉」は「よきかな」とも読み、「すばらしい」という意味を持つ言葉。かつて、高級品だった和菓子を食べた僧侶が、そのおいしさに驚いて「善哉(すごくおいしい)!」と叫んだことから、この和菓子の名前がぜんざいになったという話も。

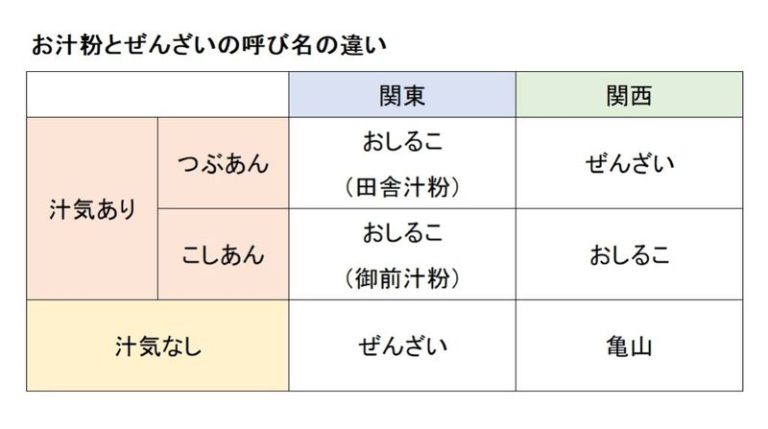

「おしるこ」と「ぜんざい」は関東と関西で内容が違うという点も覚えておきたい。関⻄では粒あんで汁気があるものが「ぜんざい」。こしあんで汁気があるものを「おしるこ」と呼ぶ。それに対して関東では汁気があればひとくくりに「おしるこ」。粒あんを使っていたら「⽥舎汁粉」「⼩倉汁粉」、こしあんを使っていたら「御膳汁粉」と区別をする。一方、「ぜんざい」は汁気がないものを言う。

関東の老舗、人形町「初⾳」の小豆あんメニュー

●御前しるこ(汁あり/こしあん)

炊いたあずきを裏ごしして皮を取り除き、砂糖を加えてなめらかに練り上げたこしあんを使用。美しい小豆色の汁が冷えた体を温めてくれる。

●小倉しるこ(汁あり/こしあんの中に煮あずき)

小豆をつぶさないように炊いた煮あずきは、小豆そのもののうま味やえぐみが凝縮。隠し味としてほんの少し入れた塩が味全体を引き締めている。

●栗小倉しるこ(汁あり/こしあんの中に煮あずきと栗の甘露煮)

お店で一番人気の小倉しるこの季節限定メニューといえば、栗をトッピングした「栗小倉しるこ」。毎年10月~2月に提供される。

●煮あずき

等級の高い手選りの小豆を、ゆでこぼしながら雑味を取り、ていねいに煮た一品。粒が大きく、豆のホクホク感や風味を贅沢に堪能できる。甘さは控え目でさらっとしている。

●ぜんざい(汁なし/こしあんと煮あずき)

こしあんの中に煮あずきを少量入れ、あんこの魅力を味わい尽くせるメニュー。箸休めとして添えられたシソの塩漬けとの相性も抜群。

●小倉ぜんざい(汁なし/粒あん)

輝きのある照りと小豆のほっくりとした触感を楽しめる粒あんがたっぷり。伸びのよい角餅とのコンビネーションが絶妙。

江戸時代から続く東京最古の味

天保8年(1837年)創業の「初⾳」。東京最古の⽢味処として日本橋⼈形町に店を構え、創業以来、変わらずに同じ場所で営業を続けている。

「庶民があんこを口にできるようになったのは江戸の後期。近くにある水天宮の参拝客のお休み処として店を構えた初代も、最初はふかし芋などを扱っていて、その後、『しるこや』になったと言い伝えられています。庶民にとって甘いおしるこは何よりの贅沢なものだったのでしょう。参拝の楽しみとして大いに賑わったと伝え聞いています」

そう話すのは7代目店主の石山美由紀さん。店内に残る古いモノクロ写真から、その長い歴史の一部を垣間見ることができる。

「大正末期、関東大震災後と思われる写真を見ると『おしるこ』『ソーダ水』と書かれた短冊が見えます。メニューは当時も今もそれほど変わっていないはず。砂糖が手に入らない戦時中は休業したものの、戦後2年目にはこの場所で営業を再開しています」

1961年の日比谷線開通に伴う一時立ち退きの際、建物は木造から鉄筋コンクリートのビルに変わったものの、店内に入ればそこには懐かしい風情がそのまま残る。

「初⾳という店名は、芝居好きの初代が歌舞伎『義経千本桜』に登場する“初音の鼓”から名付けたもの。入口の扉や店内の障子窓には、鼓の皮や調緒(しらべお)をモチーフにした装飾が施されています。お持ち帰り用の包装紙などにも印刷されているのですが、どれも、商業デザインが得意だった亡き父(5代目)が手掛けたものです。壁板も昔の店舗で使っていたものを再利用。残せるものは、今も大切に使っています。昔ながらのマッチなどは今では貴重かもしれませんね」

お店の味を守り、受け継いできたのは厨房を任された職人たち。

「おしるこやぜんざいに使う小豆は十勝産の特Aを取り寄せています。揃った粒、きれいな形、ツヤ、色、炊いたときの香りは抜群です。30キロずつ大きな釜でアクをとりながらじっくりと煮て、上白糖を混ぜながらあんこを練っていく。仕上がったあんこは、数日寝かせて味を落ち着かせます。その工程も、先代のときからいた職人さんから私の弟が受け継ぎ、大切に味を守っています。あんこは、しっかり甘くするのも、うち(初音)の特徴。甘いもので皆さんを笑顔にするのが“甘味処”の役目でもありますからね」

小豆は11月~12月に新物が出始め、その頃のものがやはりもっとも美味しく炊けるそう。とはいえ時季やその年の出来によって水分量も変わる小豆を水加減や炊き時間に留意しながら一定した美味しさを保つことこそ、職人技の見せ所。店ごとに素材や甘さにこだわったあんこを贅沢に食べるおしるこやぜんざい。シンプルだからこそ違いの出るあんこの食べ比べを、ぜひ楽しんでいただきたい。