百年続く「スイカ」の産地、富里で夏の風物詩を堪能

百年の歴史がある、富里のスイカ栽培

日本の夏に欠かせないスイカだが、伝来した経緯は定かになっていない。16世紀ごろにポルトガルからもたらされたとも、中国を経由して伝来したとも伝わる。19世紀にはヨーロッパやアメリカから優良品種が導入され、奈良県を中心に栽培が盛んに行われるようになった。そして現在では、熊本県・千葉県・山形県が三大産地として知られている。

スイカを活用した町おこしを積極的に進めている産地もある。千葉県富里市がそのひとつ。市内のそこかしこでスイカを描いた看板やポスターが散見され、市役所の玄関前には大きなスイカのモニュメントが鎮座。さらに、出荷シーズンに開かれる「すいかまつり」や「スイカロードレース」が恒例行事になっており、例年、県内外から多くの人が訪れる。

そんな富里市でスイカの栽培がはじまったのは1933年から。1935年には早くも「富里村西瓜栽培組合」が発足し、その翌年には皇室にスイカを献上するまでに。本格的な栽培開始からわずか2年ほどで「富里のスイカ」は全国に知られる存在となった。この急展開こそ、富里のスイカがいかに優れていたかを物語っている。

何故、富里市ではおいしいスイカが栽培できるのか。それは富里市が内陸にあることが関係している。昼夜の寒暖差が大きいため糖度が高まり、甘みの強いスイカに育つのである。さらに、火山灰からなる土壌は水はけがよいため、湿度に弱いスイカも育ちやすい。

富里村西瓜栽培組合はこうした環境を活かしつつ、品質向上に取り組んできた。組合員たちは栽培方法を統一したり、検査出荷を共同化したりして、おいしさを追求してきた。昭和30年代には連作技術も確立され、生産量も飛躍的に増加。ブランディングにも取り組んでおり、組合が手がけたスイカは「富里スイカ」の銘柄で全国各地に出荷されている。

栽培されている品種もじつに多彩で、市内にある直売所「旬菜館」の売り場には、大小さまざまなスイカが並ぶ。代表的な品種を挙げると、深い甘みがある「祭ばやし」、甘みと香りのバランスが良い「紅大」、独特のコクがある「味きらら」などがある。一言で「スイカ」といっても、その世界は多様でどこまでも奥深い。

“トンネル”のなかで育つ、大玉スイカ

出荷シーズン真っ只中の6月初旬、富里市でスイカ栽培を営む鈴木寛一さんを訪ねた。鈴木さんは三代続く農家に生まれ、スイカ栽培歴はすでに30年超え。富里村西瓜栽培組合の組合員であり、JA富里市西瓜部の副部長も務めている。

鈴木さんは、多くの組合員と同様に、ハウス栽培とトンネル栽培を併用している。「トンネル栽培」とは、スイカをカマボコ状の骨組みで覆い、その上からビニールシートをかぶせる栽培方法。この“トンネル”によって、寒さや雨などからスイカを守ることができる。

5月の収穫分は温度管理が必要なため、ハウス内で栽培。6月からはトンネル栽培へと移行する。

しかし、スイカ栽培は夏だけの作業ではない。冬には種まき、春には苗づくりと、準備を含めると半年近い月日を要する。

5月末に「春のだんらん」の出荷を終えたばかりだが、この日は「祭ばやし」の収穫に取り組んでいた。圃場には視界いっぱいにトンネルが密集。ひとつのトンネルにつき、百玉以上のスイカが栽培されているというから驚きだ。

鈴木さんがトンネル内のつるをかき分けると、おなじみの縞模様がお目見え。さらにかき分けると、バスケットボール大のすいかが顔をのぞかせた。堂々たる雰囲気を漂わせており、思わず圧倒されてしまう。聞けば、ひと玉の重さは8キロほどもあるという。

「大きさの階級は、5Lサイズから2Sサイズまで9規格。今日のスイカは3Lサイズくらいですかね。4Lサイズともなると、ひと玉10キロ以上になることもありますよ」。

鈴木さんはスイカの表面を軽く叩いて、中の密度を確認。果肉が均等に詰まっていれば「ポンポン」と低く響く音が返ってくる。目星をつけたら、くきを切り、収穫用のカートに丁寧に乗せる。これがかなりの重労働。スイカを抱えながら、しゃがんでは立ち、しゃがんでは立ちの繰り返し……。気づけば、鈴木さんの額に大粒の汗がにじんでいた。

「こればっかりは人の手でやるしかないんです。表面に傷がつくと等級が下がるので、取り扱いはていねいに。真夏なんかは一気に体力を消耗しますよ」。収穫以上に神経を使うのが、果実が実る前の「交配」である。交配とは雄花の花粉を雌花に受粉させる工程で、これがうまくいかないと実がつかない。つまり、交配の成否が収穫量を大きく左右するのだ。

「交配はミツバチによる自然受粉です。だから、ある程度は自然任せになる。ここ数年は気候変動の影響もあって、ミツバチの動きが安定しないんですよ。毎年、祈るような気持ちで受粉を見守っています」。

あふれ出る果汁が夏の暑さを吹き飛ばす

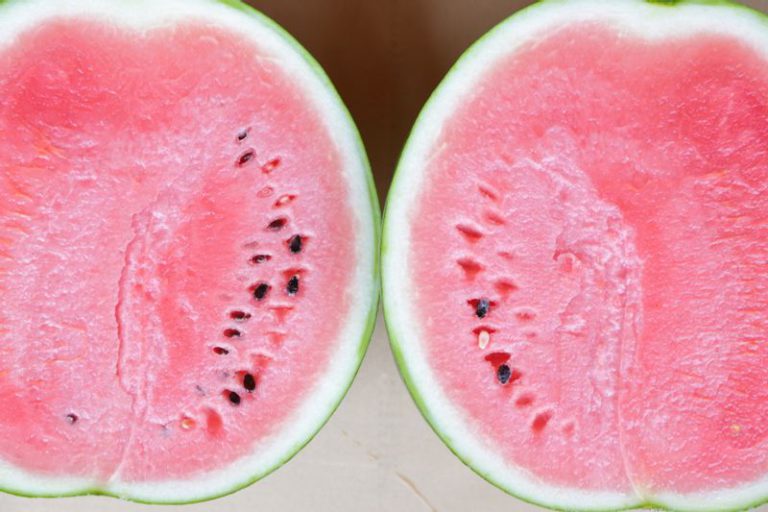

圃場から作業場に戻ると、収穫されたばかりの「祭ばやし」がずらりと並んでいた。どれもピカピカに磨かれており、物言わぬスイカでありながらも、どこか誇らしげに見える。鈴木さんがそのうちのひと玉を手に取り、幅広の包丁で一刀両断。パカっと割ると、鮮やかな赤色の果肉が現われた。

いただいたひと切れを口に運ぶと、果汁がじゅわ~っとほとばしり、喉の渇きがたちまち癒された。うり特有のくせもなく、すっきりとした甘さが広がる。ついつい皮のぎりぎりまでかじりたくなったが「地元の人はそこまで食べませんよ」と、鈴木さんが冗談めかして教えてくれた。

ちなみに、おいしいスイカの見分け方として「縞模様がくっきりしている」「つるの部分が少しへこんでいる」といった特徴が挙げられるが、実際のところはどうなのだろうか。

「一理あるとは思いますが、普段から見慣れている人でないと、見分けるのはちょっと難しいのではないでしょうか。完熟状態を味わいたいなら、直売所で売っているスイカをおすすめします。スーパーマーケットや青果店などに並ぶスイカは、流通の都合で完熟の一歩手前で出荷されることが多いので。ぜひ一度、産地で堪能していただきたいですね」。

富里市でスイカの栽培が始まっておよそ百年。鈴木さんも生産者として感慨深いものがあるのではないか。そう思っていたら、意外な答えが返ってきた。「いやあ、あまり意識していません(笑)。おいしいスイカをつくれれば、それでいい」。夏の風物詩は、こうした職人たちの飾らぬ思いによって支えられている。

千葉県富里市のスイカ

情報提供:スイカ農家 鈴木寛一さん“旬”の時期

5月〜7月(品種により異なる)

美味しい食べ方

産地の直売所で売っている完熟のスイカをそのままで