360年の歴史を未来へ紡ぐ。若き16代目の酒造り

宿場町に初代が開いた内ヶ崎酒造店の歴史

内ヶ崎酒造店は、富谷市と共に歴史を刻んできた。それもそのはず、伊達政宗公の命を受けてまちを開いたのは、ほかならぬ内ヶ﨑家の初代だからだ。1620年に富谷宿が誕生し、1661年に二代目が酒蔵を創業。現在も蔵が建つしんまち通りエリアには宿場町の面影が残り、近年は観光誘致にも注力。2021年5月、内ヶ﨑家の分家が営んでいた醤油店跡地を活用した観光交流ステーション「とみやど」がオープンし、新たな観光スポットとして注目を浴びている。

そんな由緒正しき酒蔵のバトンを受け取ったのが、16代目蔵元の内ヶ﨑啓さんだ。中学生の時に蔵を継ぐ決心をした啓さんは、大学卒業後に山形県・出羽桜酒造で2年間修行。現在は内ヶ崎酒造店の蔵元杜氏として、経営と酒造りの両方を担う。

「富谷の人たちに愛されてきたからこそ、うちのお酒の今があります。ご先祖様もきっと、様々な困難を乗り越えて蔵を守ってきてくれた。プレッシャーはありますが、酒を取り巻く世界が変わっても、『鳳陽』らしさは変えないように努力していきたいです」。その真っ直ぐな眼差しからは、まちや蔵への大きな誇りを感じる。

手間と気をかけて育てる、昔ながらの酒造り

啓さんに蔵を案内してもらう。酒造りは10月から3月に行われるため取材時はオフシーズン。整頓された蔵内には、凛と清らかな空気が漂っている。

「うちは手作りの部分が特に多い蔵なので、手間と気をかけないと良いお酒ができません」と、啓さん。米を蒸すのは県内でも希少なバーナー式の和釜、麹室は大正時代製、搾りに使うのは古典的な木槽(きぶね)と、設備にも年季が入る。

酒造りには職人と微生物、両方の力が必要だ。蒸米と米麹と水を混ぜて発酵させたものを醪(もろみ)と呼び、醪を搾ると日本酒ができあがる。タンクに入った醪の中では、麹菌がお米のデンプンを糖に分解し、その糖を酵母がアルコールに分解するという、2つの発酵が同時に起こる。両者のバランスをコントロールして良酒を醸すことが、職人の役目だ。ミクロの生き物を相手にする酒造りを「子育てのよう」と、啓さんは表現する。

「寒くなりそうな日はタンクにマットを巻いたり、逆に暑い日は冷却したり。近年は特に気温の変化が読めないので、毎日目が離せません。でも毎日違うからこそ、酒造りは楽しいです」。

原料米には可能な限り宮城県産のものを使う。「蔵の華」や、2019年に誕生した「吟のいろは」などの県独自の酒米品種も取り入れ、地域の風土を酒に溶け込ませる。また超軟水の仕込み水は、「鳳陽」の柔らかな味わいを醸し出すのに欠かせない。啓さんが最も思い入れがあると話す「蔵の華」を使った純米大吟醸は、柔らかな甘い香りと旨味、なめらかな舌触りがとにかく優しい。まるで実直で温和な啓さんのような味わいだ。

「造りたいのは、飲んだ瞬間に“ほっ”とする酒。時代が変わっていくなかで、唯一守れるものは伝統的な酒造りの手法だと思います。自分はまだまだ技術的にも未熟なので、奇をてらった酒造りよりも教えに忠実に、一生懸命に造り続けたいと思っています」。

富谷で360年愛される銘柄「鳳陽」を世界へ

内ヶ崎酒造店の主銘柄「鳳陽」がいかに地元で愛されているかは、生産量の約80%が県内消費されていることから理解できる。残りの約20%はどこへ行くのかというと、海を渡った外国だ。少子高齢化やライフスタイルの変化により、日本酒の国内消費量は年々減少し続けているのに対し、海外輸出量は2020年度まで11年間連続で右肩上がりに増加。生き残りをかける全国の日本酒蔵にとって、海外は無視できないマーケットだ。

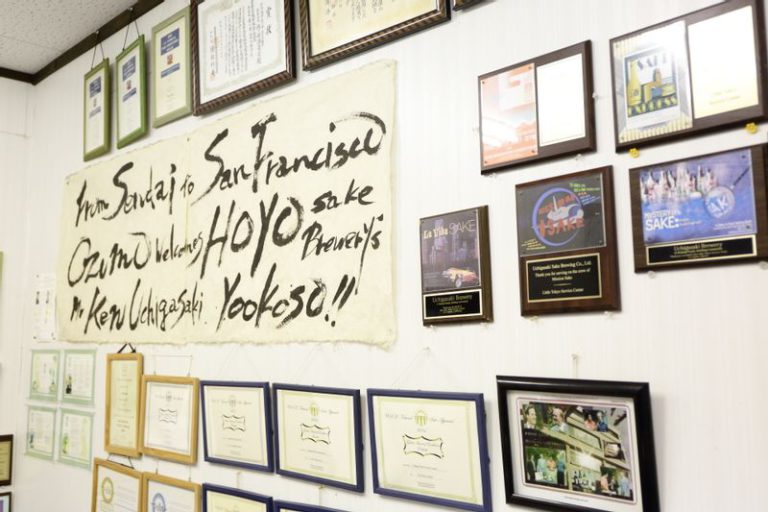

内ヶ崎酒造店では2000年頃から輸出に着手。現在アメリカ、イギリス、ドイツ、イスラエル、香港、シンガポール、メキシコという幅広い国々で「鳳陽」を展開している。海外でも味わいの評価は高く、フランスの「Kura Master」など、各国の日本酒コンペティションでの受賞歴も多数。新型コロナウイルスの影響で思うように営業活動ができない近年は、オンラインイベントにも積極的に取り組み、国内外の日本酒ファンに向けて動画配信による蔵見学を開くなど、新しい形でその魅力を伝えている。

地場産の原料と風土で醸す日本酒は、その地域の魅力を広く代弁するものでもある。「鳳陽」を富谷の特産品として大切に守り、多くの人々に飲んでもらうことで、宮城県や富谷市にも関心を持ってもらえたらと啓さんは未来を見据える。

「海外で日本酒がたくさん飲まれるようになったのは嬉しいこと。今後は国内でも、東京などの県外の人に『鳳陽』を飲んでもらえるように広めていきたいです。酒造りは毎年一年生。70歳を過ぎても酒造りを続けていられるような、生涯現役の蔵人でありたいです」。

十六代目はこれからどんな酒を醸し、歴史をつくっていくのか。楽しみにしながら、エールを送りたい。