江戸時代から続く手仕事の味、佃煮

「佃煮プチギフトミニ竹籠」について、おすすめポイントを紹介しよう

煮込みすぎない、ほんのり甘めの佃煮

つくだ煮処つくしんの佃煮は、現代人の嗜好に合わせた甘辛すぎないまろやかな味付け。タレをたっぷりと使って、煮込みすぎずに、ほどよい濃さの味に仕上げられている。

気軽に贈れる小ぶりで民芸調のパッケージ

食べきりサイズのパッケージはちょっとした感謝の気持ちを表したり、大勢に配る手土産にもぴったり。民芸調のデザインをあしらったパッケージも魅力。

江戸の漁師町、佃島で代々続く佃煮店

東京の下町、中央区佃。江戸時代初期に埋めたてられ、漁業の中心地として名を馳せたこの地は、今では林立するタワーマンションと懐かしい昭和の風景が混じり合う個性的な町だ。

隅田川の堤防近くの狭い路地を入ったところに店舗がある、佃煮製造・販売所「つくだ煮処つくしん」。懐石料理で使われるような小さな竹籠の中に、70グラム前後の佃煮を入れた「佃煮プチギフトミニ竹籠」を販売している。

「佃煮は、日持ちはしますが封を開けてから時間が経ち乾燥してしまうと味が落ちてしまいます。小量で、作りたてのおいしさを味わっていただき、『ああおいしかった、もうちょっと食べたいな』というところで食べきっていただく。そんな気持ちを大事にした商品づくりをしています」と語る、つくしん店主の小林良裕さん。江戸時代から代々佃島で佃煮をつくっていたが、記録が残っていないため自分がもう何代目なのかがわからないと笑う。

「佃煮プチギフトミニ竹籠」は小林さんが家業を継いだ10年前に考案した。お中元やお歳暮だけといわず、もっと日常的に、気軽に渡せるギフトとしての佃煮を、ご年配者だけでなくもっと広く伝えたい。販売は店舗とネットのみの直接販売に限定することで、価格は手ごろなままワンランク上の原材料を使って製造している。

「目指しているのは、送った相手の心と体が整う食事の友です。料理研究家の土井善晴先生が『一汁一菜』を提唱しているように、グルメの度合いを競うのではなく、日常のなかでほっと一息つくようなやさしい食事を楽しんでいただきたいと思っています」と、小林さん。

佃煮は「もったいない」精神の宿った保存食。

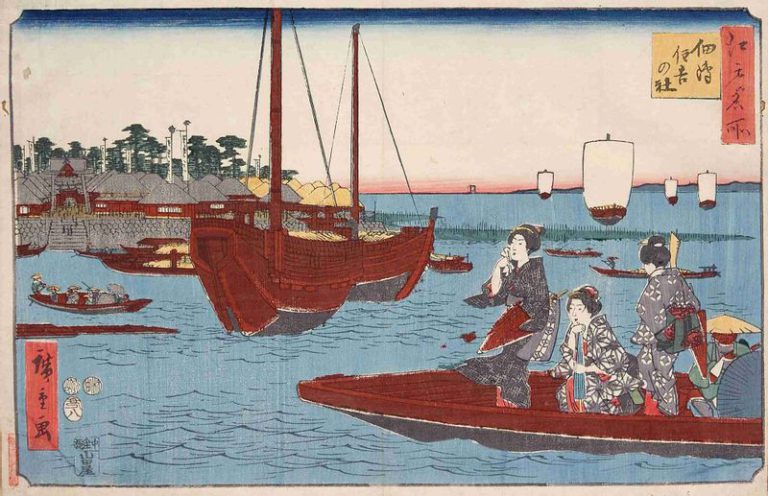

所蔵:東京都立中央図書館特別文庫室

江戸前の佃煮は、1582年の本能寺の変の際、徳川家康を堺から岡崎へと逃がす手助けをした摂津国佃村(現在の大阪府西淀川区佃)の漁民が、幕府や大名屋敷の台所に出入りできるなどの特権を与えられて江戸に移り住んだことから始まる。1650年頃には佃島が埋め立てられ、この地に漁民が定住。海が荒れて漁に出られない時のために、市場に納められない小魚を、塩炊きにして保存食を作っていたといわれている。

佃島で行われる住吉神社の祭祀の際には、この小魚煮を訪れた参拝客らに御神酒と一緒に振る舞ったため各地にも広まっていったようだ。ちなみに醤油や砂糖が手に入るようになり、佃煮の味付けが醤油味に変わっていくのは幕末に近くなってからだといわれている。

昔ながらの製法で、少量ずつゆっくり炊く“手仕事”の佃煮

つくしんの佃煮のラインナップは、常時12種類。毎日早朝から1品ずつつくって、作りたてを店頭に並べている。今回は昆布を炊くところを見せてもらった。

①調理に使用するのは、使い込まれたレンガ製のかまど。輻射熱(ふくしゃねつ)の効果で安定してゆっくりと火が入るため、 柔らかくしっとりと煮上がるという。

このかまどで、角切りにした日高昆布を炊くこと約1時間。煮込みすぎず、適度な食感を残したところでいったん上げる。

②味付けは醤油と砂糖と酒、継ぎ足しのタレも加え、隠し味として熊本の赤酒を使っている。たっぷりのタレを使って煮詰めることなく、約1時間煮込む。

③ほどよく味が染みたところを見計らって竹の籠に移し、余分なタレを切る。昔のままの自然素材の籠を使い続けることで、風味のよさにもつながっている。

④タレを切ったあとは木製の飯台に入れ、蒸気を飛ばす。扇風機で一気に冷ますことでタレをよく浸透させる。佃煮を器に山盛りにして量り売りする店もあるが、つくしんでは冷めたらすぐに少量ずつの脱気包装を行っている。

昆布の佃煮は、昔の佃煮よりほんのり甘く、食べやすい昆布に仕上げている。小林家では単品としてつまむよりも組み合わせで食べることが多いそうだ。定食に添えるのは漬物が主流だが、ご飯やおかずに佃煮を合わせて食べるとうま味成分が掛け合わされ、より食事を楽しめるという。

「最近ではコロナ禍で余ってしまったアナゴやマグロなどを積極的に仕入れ、佃煮にして賞味期限を延ばすということもおこなっています。店が豊洲市場に近いので、鮮度のよい素材を融通してもらえることもあり、元々の素材の味のよさが佃煮にも生きていると思います」と、小林さん。

民芸調のパッケージデザインも魅力

「佃煮プチギフトミニ竹籠」のパッケージデザインは、女性客に好評だ。小さな竹籠をシデ紐で3つ重ねた伝統の結わき方にも、江戸の粋が感じられる。

種類ごとに変えている包み紙は「型染め絵」という。紙を切り抜いて型をつくり、糊を使って彩り豊かに仕上げるという日本古来から伝わる染色技法だ。その第一人者・小田中耕一氏が、つくしんの店の暖簾やのし紙の書体まで、トータルなデザインを手がけている。素朴で味わいのある包み紙からも、日々、佃煮づくりに精進するつくしんの手仕事の温もりが伝わるはずだ。

若い職人が手がける、つくしんのマイルドな佃煮は、佃煮というと昔ながらのイメージを持っている若い人たちにも、ぜひ手にとってみてほしい一品だ。