暑い夏を乗り切る 土用の丑の日の伝統食「うなぎ」

夏の土用の丑の日は「う」の付く食材を食べて夏バテ防止

夏の暑い盛りに訪れる「土用の丑の日」。この日は、うなぎを食べて栄養をつけるのが古来の風習として残っている。しかし、そのルーツを意識したことのある人は、それほど多くはないだろう。そもそも「土用」とは、立春・立夏・立秋・立冬の直前の約18日間を指している。つまり、季節の変わり目ということ。古代中国の思想体系「陰陽五行説」に基づいた考え方で、万物を構成する5つの要素「五行」の中から「土」の要素を18日間にあてはめた。

「丑の日」は十二支の「丑」に由来。土用の期間の18日間を子・丑・寅・卯・辰・巳……と12日周期で見て、ちょうど丑にあたる日にちが丑の日になる。そのため、年によっては土用の丑の日が二度訪れることになる。

いまや、うなぎが土用の丑の日の行事食のようになっているが、本来は「う」の付く食材を食べれば夏バテ防止になる、という言い伝えだった。例えば、食欲不振を改善したり喉の渇きを癒す「梅干し」。そのほか、身体の熱をとってくれる「瓜」や消化がよい「うどん」などを食べて、先人たちは暑い夏を乗り切った。それとは別に、しじみやどじょう、ごぼうといった”黒い食材”を食べる風習もあった。これは、丑の方角(北)を司る霊獣「玄武」を象徴する黒色にあやかったものである。

なお、ほかの土用に関する言い伝えもあり、春の土用は「い」、秋の土用は「た」、冬の土用は「ひ」の付く食材が食べられていた。

江戸の賢人・平賀源内が仕掛けた「土用の丑の日」

うなぎの効能は古くから知られていたようで、奈良時代に編纂された『万葉集』にもそのことを示した和歌が収められている。

<石麻呂にわれ物申す 夏痩に良しといふ物そ 鰻取り食せ>(大伴家持 第16巻 3853番歌)

「石麻呂に私は申し上げたい。夏痩せによいから、うなぎをとって食べなさい」といった意味合いである。うなぎの「蒲焼き」という言葉が生まれたのは、時代がさらに下った室町時代末期から。当時、うなぎの調理は豪快そのもので、ぶつ切りを串焼きにしていた。諸説あるが、その形状が植物の「蒲の穂」に似ていたことから「蒲焼き」の名が付いたとされている。

土用の丑の日にうなぎを食べる習慣は、江戸時代から始まったとする説が有力だ。その仕掛け人になったのが江戸時代中期の蘭学者・平賀源内である。うなぎ料理店からの「夏の営業不振をどうにかしたい…」との嘆きを聞いた源内は、プロデューサーとしての敏腕ぶりを発揮。「本日、土用丑の日」のキャッチコピーを大々的に掲げ、今でいうところの販促キャンペーンに打って出る。

果たして、流行に敏感な江戸っ子たちはうなぎに飛びついたのか。江戸の食文化に関する著書をもつ大久保洋子先生は「現代人ほどの熱狂ぶりではなかったのでは?」と分析する。

「今でこそ、ふんぱつして食べるうなぎ料理ですが、江戸の庶民にとっては気軽に手に入る身近な存在でした。土用の丑の日だからといって、ことさら特別扱いすることはなかったのではないでしょうか」

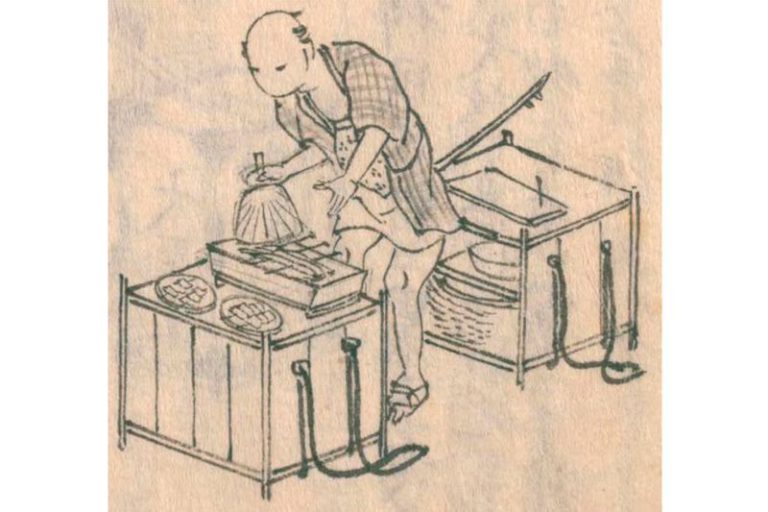

その理由に挙げるのが、江戸時代に花開いた外食文化だ。十八世紀半ば、江戸は人口100万人以上の都市に成長。単身男性が多く住んでいたこともあり、労働の合間に小腹を満たす習慣が定着した。盛り場のような人の集まるところには、食べ物屋が集中。その中には路上で蒲焼きを売り歩く姿やうなぎ料理店もあった。

「武士は下々の生活と一線を画していたので、買い食いは庶民だけのささやかな楽しみでした。天ぷらやすしはひとつ四文で、現代の感覚でいうと100円程度になります。蒲焼きは、八文なので少々値が張りました。当時は、江戸でもたくさんのうなぎが捕れていたようで、”江戸前”といえば蒲焼きのことだったんです。とくに深川産や玉川(多摩川)産が珍重されていたそうです」。

江戸時代は、庶民によって食文化が広がりを見せた時代でもあった。大阪の調理法だったうなぎの「腹開き」も、腹切りを嫌う武士たちの影響から、江戸では「背開き」に。やがて、醤油・砂糖の製造技術が発達すると店同士の競争も本格化。醤油ベースのさっぱりした味つけから、甘辛いタレが使われるようになり、現代に近い味に洗練されていった。

「現代と異なり、テレビやインターネットもない時代です。口承で調理方法や製造技術が伝播していき、約260年の長い歳月をかけて暮しに定着していったのでしょう。うなぎの効能にまつわる科学的根拠はなくとも、先人たちの知恵として自然に受け入れていたはずです」

しかし、かつての手軽に食べられていたうなぎも1970年代から漁獲量が下がり、価格高騰の一途を辿る。「将来うなぎが食べられなくなるかもしれない」と、大久保先生は懸念を示す。

「食文化というのは生活の中から生まれるものです。土用の丑の日がイベントごとになってしまったのは少し残念。現代人も江戸の庶民に倣って、節度ある売り方・食べ方でうなぎを守っていけるといいですね」

江戸の名店番付に名を連ねたうなぎ料理の老舗

大きな戦乱のない平和な世の中が続いた江戸時代。生きるための手段だった「食事」もやがて嗜好性が強くなり、それ自体を楽しむようになっていった。屋台や料理屋に蘊蓄(うんちく)を傾ける、いわゆる「グルメ」な庶民も増えていく。

1852年には、現代のグルメガイドにあたる「江戸前大蒲焼番附」が刊行。江戸にある200軒以上のうなぎ料理店を番付形式で格付けしている。

番付にランクインした名店の中には、今でも営業を続けている老舗がある。東京都・浅草にある「駒形 前川」(こまがた まえかわ)もそのひとつ。川魚問屋の大橋勇右衛門がうなぎ料理店に転身したのが、およそ220年前。現在は、隅田川にかかる駒形橋のふもとに店を構えている。

「何代にも渡って家族でご利用いただいているお客さまも少なくありません。東京スカイツリー®や商業施設の東京ソラマチができてからは、若い方の来店も増えています。隅田川の花火大会の日は、前年から予約が入るほどの人気ぶりですよ」

そう話すのは、7代目店主の大橋一仁さん。若くして継いだ伝統の味を守るべく、駅ビル出店やECサイト運営といったブランディングにも積極的に取り組んでいる。

この日、大橋さんが提供してくれたのは、千葉県のブランド養殖うなぎ「坂東太郎」を使った「うな重」。ご飯の上に乗った分厚い蒲焼きは、白焼き・蒸し・焼きの工程で仕上げた関東風。ほどよく脂が落ちており、あっさりとしたタレともよく合う。

「タレの材料は、醤油と味醂のみ。昭和の戦火からも逃れたタレに毎日継ぎ足ししています。砂糖や水飴などは使っていないので、さらっとした口あたり。比較的辛口ですが、うなぎの脂の甘みと交わることで絶妙なバランスになるんです。ぜひ、白焼きと食べ比べてみてください」

駒形 前川のお品書きには、スペインワインもオンリスト。蒲焼きには赤ワイン、白焼きには白ワインのペアリングを提案し、うなぎ料理の新境地を切り拓く。

2022年の夏の土用の丑の日には、うなぎ料理のみならず「う」の付く食材を食べて、古来の食文化に思いを馳せてみてはいかがだろう。